Por N. Talapaxi S.

Posto no sector de identificação do Uíge (na capital da província que me viu nascer), atraves-

sando uma bateria de burocracias para conseguir o Bilhete de Identidade, o primeiro facto que me chamou a tenção (e me levou à tensão) foi uma situação que, para mim, é estrambólica, esquisita, estapafúrdia, mirabolante e «enfeitada» de todos os absurdos, em pleno Século XXI.

Aquele departamento do Ministério da Justiça exigia que eu tivesse uma autorização, por escrito, passada pelo Ministério da Cultura, para que pudesse usar «legalmente» o cabelo «encarapinhado» ou «trançado», já que eu fazia questão de manter as minhas tranças no retrato do BI, afinal, trata-se da minha identidade! (Mas, essa é maka para outro «Mambos

da Banda»).

Depois disso, a outra cena que não podia deixar de chamar a minha contemplação e de instigar o meu pasmo aconteceu quando, após uma espera fatigante, fui finalmente chamado para o momento de tirar a fotografia meio-corpo (com as minhas tranças lá, devidamente «autorizadas»), recolher as impressões digitais e a assinatura que dali em diante seria o meu carimbo oficial.

Enfileirados estavam os computadores com os seus respectivos operadores, bem juntinhos, lado a lado, procurando tirar o proveito máximo do espaço mínimo que estava ali ao seu dispor. Sobrava apenas um meio-beco entre uma parede e uma carreira de cadeiras – uma a frente de cada operador, que os solicitantes de BI ocupavam. Por ali só passava uma pessoa de largura normal, arrastando-se lateralmente. Um papá ou uma mamá fofucho(a) não passaria sem causar um apertamento maior ainda na ordem que estava estabelecida.

Sem nenhuma discriminação aqui aos papás nem às mamás ou aos fofucho(a)s. Papá aqui – como se tornou usual entre nós, denomina qualquer homem de qualquer idade, sendo que assim mamã será qualquer mulher de qualquer idade. É uma expressão de respeito e de carinho no nosso juízo cultural.

E fofucho, bom, fofucho será qualquer sujeito cheínho, gordinho. O critério de prioridade no atendimento a um público adulto em qualquer situação leva em conta os idosos, as grávidas, os deficientes físicos e as mulheres com bebes «no» colo. E ali, teoricamente, não era diferente. Mas, como na maioria das repartições públicas estatais do país, são as «gasosas» repassadas de um modo «gasoso» para as mãos dos funcionários que abriam as alas do melhor e mais rápido atendimento. Eu mesmo tive que embarcar nesse recurso para que o documento saísse no mesmo dia.

Mas antes que chegasse o momento de receber o BI, quando passava pela sessão de «carimbagem» das impressões digitais e de assinaturas, eis que ao meu lado é chamada a ser atendida para o mesmo fim, uma senhora, que parecia ser campesina. Ela deveria ter os uns sessenta-e-tantos anos de idade e estava vestida com panos-do-Congo e um turbante

gracioso.

Entretanto, o grande «pecado» da cidadã – pelo que deu a entender a arrogância do funcionário público que a atendia, misturada com uma boa dose de boçalidade terá sido o facto de se apresentar como analfabeta e não saber falar a língua portuguesa.

De pé, à frente da senhora, o «escriba» que provavelmente tinha idade de ser filho da pessoa

que ele atendia falava em alto e mal-educado som de português, quanto ao que aquela mulher deveria fazer ou deixar de fazer. Reclamando. Por sua vez, a cidadã parecia perdida. Não estava a entender nada.

O «senhor assimilado», impaciente, descortinou mesmo o ferrão da sua discriminação: «Dona,

não dá para te atender assim. Você não está a entender. Quando não sabe falar português, não vem. Ou pede a alguém que sabe falar para te acompanhar». A senhora campesina retrucava em kikongo.

Como não pude continuar a olhar para aquela cena indiferente, pus a minha colher na conversa, sem entrar em choque com o funcionário público. Aliás, não queria correr o risco de sofrer qualquer represália que me impedisse de receber o documento naquele dia. Tinha que estar de volta o mais breve possível a Luanda. Procurei ajudar a senhora.

Felizmente, ainda me resta um pouco do kikongo (do tanto que até o meu pai, infelizmente, aju-

dou a esquecer, impedindo-nos de falar a língua nativa em benefício da língua da antiga metrópole, em nome da «civilização europeia»). Foi com esse pouco que me comuniquei com a cidadã e ajudei o seu «algoz».

Depois disso, postos lá fora, além do «Ntondele!» (obrigado), a dona apresentou-me o pessoal que a tinha acompanhado (mas foi impedido de entrar até ao sector onde a dita foi menosprezada) e quis adicionar outro «agradecimento», que eventualmente não estava no plano das suas economias. Recusei o «envelope». Convenhamos: era política e moralmente inconveniente, além de descabido. Não podemos perder todo o tino de estender uma mão ao próximo na cultura da «gasosa».

A lição que pode nos ficar desse episódio da vida real só reforça aquilo que já é sólido no entendimento de muita gente entre nós,mas que é pouco discutido e, consequentemente, nunca se traduziu em acções concretas. É um sonho. O sonho de uma nação.

Noves-fora o mau atendimento ao público, aqui representado pelo funcionário do Sector de identificação do Uíje, que, entretanto, de um modo geral, grassa em todo o país e em todos as repartições, o mais importante a ser levado em consideração é que ninguém, absolutamente nenhum cidadão, deveria ficar sem ser atendido (e bem atendido) por não saber falar português.

E para que esse direito dos cidadãos que só falam as línguas nativas seja devidamente exercido, seria (e é) obrigatoriedade do Estado manter gente minimamente

eloquente em línguas nacionais nos espaços estatais directamente ligados ao atendimento público. E, como tal, fazer do conhecimento das línguas nacionais um requisito obrigatório nos concursos públicos, conforme a especificidade.

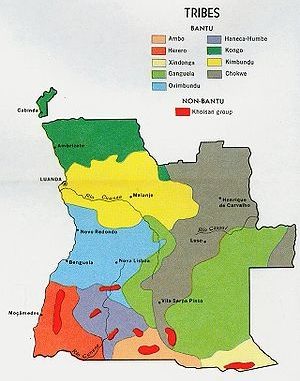

Se o cidadão só fala kikongo, deveria ser atendido em kikongo. Se só fala kimbundu, nganguela, kwanyama, tchiherero ou khoisan, deveria ser atendido na sua língua nativa. Deixar de ser atendido por isso, não é apenas admitir uma falha do Estado, é também considerar promoção do próprio Estado a discriminação a que essa população está exposta.

Não continuemos a inventar desculpas, como temos feito até hoje. Antes que se concluam

quaisquer estudos que sejam sobre as línguas nacionais no sentido de executá-las no ensino, isso é possível. A tradição oral da nossa história mostra que isso é possível. Basta que nos coloquemos e aceitemos esse desafio.

Como é que a rádio e a televisão, por exemplo, que são públicas, formam novos locutores de

línguas nacionais? Seguir os passos dados nesses órgãos, independentemente dos «espinhos» a pisar, pode ser um passo para que as nossas línguas indígenas ocupem o seu lugar no atendimento que se faz nas administrações regionais, nos hospitais, nos tribunais, nos

sectores de identificação, onde quer que seja, em qualquer recanto do nosso país.

Via S.A

Deixe uma resposta