Por Achile Mbembe

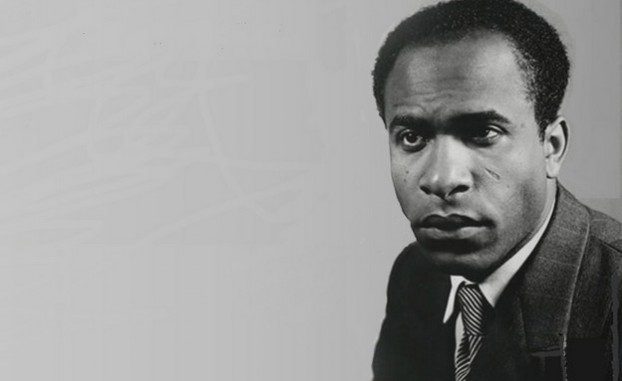

1. Esquecemo-nos com demasiada frequência que Frantz Fanon pertence a uma geração que passou, por duas ou três vezes, pela provação do desastre e, através da experiência de fim do mundo que toda a catástrofe consigo acarreta, indivisamente, pela provação do mundo. Poderia ter facilmente podido contar-se entre as inúmeras vítimas da segunda guerra mundial em que participou com dezanove anos de idade; e nunca teria sido questão de Pele negra, máscaras brancas, nem d’Os Condenados da terra. Conheceu a colonização, a sua atmosfera sangrenta, a sua estrutura de asilo, o seu quinhão de feridas, os seus modos de arruinar a relação com o corpo, a linguagem e a lei, os seus estados inauditos, a guerra da Argélia. Estas duas provações – o nazismo e o colonialismo –, a que haveria que acrescentar o encontro amargo com a França metropolitana e os primeiros clarões das independências africanas, não constituem apenas experiências fundadoras, chaves de leitura de toda a sua vida, do seu trabalho e da sua linguagem. Fanon surge, inteiro, no molde desses acontecimentos e mantém-se erguido, firme, no intervalo que, a um tempo, os separa e os une. É aí, nessas três clínicas do real, que nasce, cresce e se esgota o nome de Fanon. É a essas três cenas – e, face a elas, à obrigação de cuidar que todas atravessa – que se deve o essencial da sua palavra, semelhante, na sua beleza dramática, na sua fulgurância e no seu brilho luminoso, ao verbo em cruz do homem-deus ameaçado de loucura e de morte. Verbo em cruz e, assim, levado ao sopro e à disseminação, uma vez que, do princípio ao fim, é tão só questão de génese, de nascimento de novas formas, de encaminhamento, de criação interminável. É tão só questão do que é iminente, em germe; do que começa, do que nasce, se abre, se cria, surge sob os nossos passos, neste aqui e neste agora, mesmo para além das esperanças humanas, na urgência, o todo da vida e o grande largo do próprio mundo revelado como tal, carne aberta e prometida ao imprevisto do encontro.

Trata-se tão só, há que precisar, da luta e do futuro que há que sulcar custe o que custar. Essa luta tem como finalidade produzir a vida, derrubar as hierarquias instituídas por aqueles que se acostumaram a vencer sem ter razão, tendo a “violência absoluta”, nesse labor, uma função desintoxicadora e instituinte. Essa luta tem uma dimensão tripla. Visa antes de mais destruir o que destrói, amputa, desmembra, cega e provoca medo e cólera – o tornar -se-coisa. Depois, tem por função acolher o lamento e o grito do homem mutilado, daqueles e daquelas que, destituídos, foram condenados à abjecção; cuidar, e eventualmente, curar aqueles e aquelas que o poder feriu, violou ou torturou ou, simplesmente, enlouqueceu. Tem como finalidade fazer irromper um sujeito humano inédito, capaz de habitar o mundo e de o partilhar de modo a que as possibilidades de comunicação e de reciprocidade, sem as quais não poderiam existir nem a dialéctica do reconhecimento, nem a linguagem humana, sejam restauradas. A este gigantesco labor chamava Fanon a “saída da grande noite”, a “libertação”, o “renascimento”, a “restituição”, a “substituição”, o “surgimento”, a “emergência”, a “desordem absoluta” ou ainda “caminhar todo tempo, dia e noite”, “erguer o homem novo”, “encontrar uma outra coisa”, forjar um sujeito humano novo emergindo inteiro da “argamassa do sangue e da cólera”, livre do fardo da raça e desembaraçado dos atributos de coisa. Um sujeito quase -indefinível, sempre em remanescente porque nunca acabado, tal desvio que resiste à lei, mesmo a qualquer limite. Quanto ao resto, e bem melhor que outros escritos da época, os textos de Fanon desvendam a extensão dos sofrimentos psíquicos causados pelo racismo e pela presença viva da loucura no sistema colonial. Com efeito, em situação colonial, o trabalho do racismo visa, em primeira lugar, abolir toda a separação entre o eu interior e o olhar exterior. Trata-se de anestesiar os sentidos e de transformar o corpo do colonizado em coisa, cuja rigidez lembra a do cadáver. À anestesia dos sentidos junta-se a redução da vida em si mesma ao desprovimento extremo da carência. As relações do homem com a matéria, com o mundo, com a história transformam-se em simples “relações com o alimento”, afirmava Fanon. Para um colonizado, acrescentava, “viver não é incarnar valores, inserir-se no desenvolvimento coerente e fecundo de um mundo.” Viver é simplesmente “não morrer”, é “manter a vida”. E concluía: “A única perspectiva é este estômago cada vez mais encolhido, cada vez menos exigente, é certo, mas que há que, mesmo assim, satisfazer”.

Esta anexação do homem pela força quase fisiológica da carência e pela matéria do estômago constitui o “tempo antes da vida”, a “grande noite” de onde há que sair. Reconhece-se o tempo antes da vida no facto de, sob a sua influência, não se tratar, para o colonizado, de dar um sentido à sua existência e ao seu mundo, “mas antes de dar um à sua morte”. E foi ao esclarecimento das expectativas deste diferendo e ao seu derrube em favor das “reservas de vida” que Fanon se dedicou.

2. Mas mais do que uma obra acabada, Fanon legar-nos-ia uma tela que ele mesmo se esforçou por tecer no decurso de uma existência, breve, arriscada e, finalmente, inaudita. Porque, tela em cru, o texto fanoniano apresentaria à crítica uma série de dificuldades que seriam ao mesmo tempo uma oportunidade – a de o poder reescrever e reinterpretar incessantemente, sem nunca dele se poder na verdade apropriar e menos ainda esgotar.5 No decurso do meio século que decorreu sobre a sua morte, foram, contudo, numerosas as tentativas de o associar a projectos de natureza política ou teórica.6 Não existe hoje nenhuma região do mundo que não tenha acolhido, de um modo ou outro, o nome de Fanon. Uma verdadeira “biblioteca Fanon” nasceu e permitiu, por sua vez, a constituição de um campo de estudos florescente, rizomático e, hoje em dia, de alcance planetário. Este campo desenvolveu-se em três tempos, o período do esquecimento ou da presença espectral alternando com os períodos de “retorno”, a disseminação efectuando-se sempre a partir de um centro irradiante. O primeiro desses centros é a África na era da praxis revolucionária, das grandes lutas de emancipação que abalaram os três primeiro quartéis dos século XX – as lutas anticoloniais propriamente ditas, as lutas anti-imperialistas e a luta contra o apartheid. Insistiu-se muito na dívida de Fanon para com o existencialismo, a psicanálise e o marxismo e no modo como negociou as difíceis relações com estas correntes de ideias tão poderosas na sua época. Mas ainda não se considerou suficientemente o alcance do que representou então, para o pensamento em geral, a emergência de uma praxis anticolonial, cujo significado foi verdadeiramente universal e de que a África foi um dos centros irradiantes no decurso do século XX. A obra de Frantz Fanon faz parte integrante de uma rica tradição africana de reflexão crítica sobre os temas adjacentes do advento do sujeito humano, do renascimento da África e do “descerco” do mundo. Esta tradição, que data pelo menos do século XIX, é diaspórica e os seus centros situam-se nos circuitos do Atlântico9. O movimento das ideias segue aí, em geral, um arco que vai das Caraíbas aos Estados Unidos, antes de regressar a África10. A Europa mais não é, aqui, que lugar de passagem ou de trânsito. Com Fanon, contudo, o deslocamento opera-se das Caraíbas para a África. As ideias produzidas no cadinho africano são posteriormente veiculadas na América onde são objecto de reapropriação pelos movimentos cívicos negros e pelos militantes radicais. Este é, nomeadamente, o caso, quando, no decurso da segunda metade do século XX, no apoio às lutas dos povos colonizados contra as potências coloniais europeias, a África se torna um dos laboratórios privilegiados da reflexão sobre a libertação nacional e os problemas da guerra revolucionária11, sobre as relações entre racismo e consciência de classe, colonialismo e capitalismo ou ainda entre o nacionalismo, o pan-africanismo e o socialismo. Durante esse período, ganha corpo um pensamento revolucionário africano em torno da ideia de uma África totalmente libertada, gozando sem entraves de todas as suas capacidades de auto-determinação e livre de todo o laço de vassalagem. É uma África, cujo projecto é o de se constituir, enquanto força própria, enquanto o seu próprio centro.

Mas foi aqui, sobretudo, que se defronta ram dois modelos de revolução anticolonial, o modelo gandhiano e o modelo insurreccional argelino12. Na origem das teses de Fanon sobre a violência encontra-se a questão histórica de se saber como levar a termo o processo de descolonização da África. O discurso fanoniano sobre a violência desenrola-se num cenário racial cujos lugares privilegiados de incarnação são a África do Sul e a Argélia. As suas considerações sobre a burguesia nacional são forjadas no exame das experiências então novas da Guiné e do Gana. A tragédia do Congo serve-lhe directamente de lucerna a partir da qual dá conta dessa política de potências tão característica das relações internacionais na época da guerra fria. A África não é apenas o lugar a partir do qual Fanon pensa. É o próprio tema desse pensamento, bem como a sua matéria. E é à África que ele se dirige em primeiro lugar. Foi essa “africanidade” do pensamento de Fanon que, infelizmente, se perdeu de vista, precisamente porque a África terá sido o ponto de partida da sua teoria revolucionária e da sua praxis anticolonial. Sem as suas reflexões sobre a natureza do campesinato, o poder das “massas” ou o potencial revolucionário das classes lumpen, a obra de Amílcar Cabral não teria, sem dúvida, a forma que acabaria por assumir. Nem as trajectórias da luta armada contra o colonialismo português na Guiné-Bissau, em Angola, no Zimbabué e em Moçambique. Em larga medida, as teses do tanzaniano Julius Nyerere sobre um “socialismo africano” cujos atributos fundamentais seriam aldeãos e comunalistas são uma resposta indirecta a Os condenados da terra.16 Esta temática campesina encontrará ecos mesmo na África do Sul. Alimentará secretamente os sonhos de reforma agrária numa parte da África austral, onde, em prol da colonização de povoamento, os negros haviam sido desapossados do essencial das suas terras e enclausurados em reservas18. Imediatamente a seguir às independências, servirá igualmente de ponto de ancoragem para uma tradição intelectual radical preocupada em encontrar, nas lógicas sociais endógenas , as alavancas de uma transformação revolucionária. De resto, de Dar Es Salaam a Joanesburgo, passando por Maputo, essa tradição intelectual contribuirá para uma crítica e revisão do marxismo – empreendimento intelectual cuja história está infelizmente longe de estar escrita, mas que prefigura, em muitos aspectos, os desenvolvimentos teóricos registados mais tarde noutros continentes (caso dos subaltern studies na Índia ou dos movimentos indigenistas radicais na América Latina)20. A universalidade da obra de Fanon é assim inseparável da sua “africanidade.” Fora de África, este livro motor será recebido como um manual da organização e da prática revolucionária. Este é nomeadamente o caso dos meios negros dos Estados Unidos, mais tarde, na África do Sul onde , confrontados com a segregação racial, os movimentos pelos direitos cívicos dele se apropriarão como de uma bíblia21. As suas ideias influenciarão não só aqueles que, na época, tentam compreender a dinâmica da libertação anticolonial, mas também aqueles que se opõem, ao mesmo tempo, ao imperialismo americano e ao totalitarismo soviético.22

3. A segunda época de Fanon corresponde ao surto dos “estudos pós-coloniais” no mundo anglo-americano dos anos 1980. Se Os condenados da terra era o livro da época da praxis revolucionária, de Pele negra, máscaras brancas pode dizer-se que é um dos livros de cabeceira da viragem pós-colonial no pensamento contemporâneo. O último quartel do século XX caracteriza-se, com efeito, pelo refluxo de qualquer perspectiva revolucionária no mundo. A queda da União Soviética consagra a hegemonia do sistema capitalista, o triunfo aparente da democracia de mercado e uma asfixia do marxismo. A redescoberta da “sociedade civil” demonstra a posteriori o carácter supostamente anacrónico das teorias da guerra revolucionária. As velhas lutas em torno da redistribuição concediam um lugar predominante aos factores de classe na transformação das relações de poder e na constituição de formas transversais de solidariedade. A “nova questão social” tem, doravante, como questão central o reconhecimento das identidades lesadas. Este novo paradigma concede um lugar privilegiado às questões da diferença e da alteridade. O último quartel do século XX foi igualmente marcado pela irrupção, em diferentes campos do saber – da filosofia, das artes e da literatura em particular – de novas correntes intelectuais que, ao atacarem os postulados eurocêntricos nas ciências humanas, inflectiriam a maneira de se pensar o mundo, a política, a história e a cultura. Surge um pensamento-mundo que testemunha, em larga medida, o processo de descentramento do mundo em curso. O texto fanoniano torna-se uma das passagens obrigatórias das novas viagens planetárias da crítica contemporânea, o interlocutor privilegiado que se relê, se refuta ou se completa. Em campos tão diversos como a crítica literária e artística, a psicanálise e a crítica psiquiátrica , os estudos da raça e das diásporas (critical race studies), da diferença sexuada (feminismo, queer), dos saberes subalternos (subaltern studies), mesmo da circulação contemporânea de todos os tipos de fluxos (public culture), redescobre-se Fanon.25 Reexaminam -se os objectos próprios das suas investigações, o tipo de léxico que desenvolveu, os seus métodos de análise e a pertinência das suas grelhas de leitura nas condições contemporâneas. O contexto presta-se a isso. A presença cada vez mais visível de minorias raciais na Europa relança a interrogação sobre a história da presença europeia no mundo e a história da presença do mundo no seu seio, tanto durante, como depois do império. Sob o impacto da globalização das migrações e da circulação de todas as espécies de fluxos, as concepções essencialistas da identidade são postas em causa. Os processos de identificação são cada vez mais apreendidos não a partir de uma perspectiva ontológica, mas de um ponto de vista de um sujeito face ao seu desejo. Manifesta-se por toda a parte um interesse renovado pela análise das relações do sujeito, da linguagem e da representação. O cepticismo face aos postulados da razão transcendental ganha em intensidade. É concedida uma importância nova à heterogeneidade das temporalidades e à reflexão sobre a natureza da ordem democrática, às condições éticas do viver-em-conjunto e aos modos de relação com outrem e com o mundo. Graças à viragem pós-colonial nas ciências humanas, os debates mais controversos sobre a herança e a actualidade de Fanon reúnem-se, assim, no ponto de intersecção entre a raça, a sexualidade e a psicanálise. Por um lado, as preocupações de Fanon respeitantes às cisões do eu são objecto de atenção renovada e de um prolongamento que visa demonstrar que toda a diferença é, finalmente, uma questão de relação, de desejo e de ambivalência. Por outro lado, as suas teses sobre o poder dos homens e a lei da raça como estruturas elementares da formação do eu em situação colonial servem de ponto de partida para uma crítica da ética do tratamento psiquiátrico. Mas este regresso de Fanon também dá lugar a inúmeros mal -entendidos. É o caso, nomeadamente, do ponto de encontro entre Fanon e as problemáticas feministas e queer. Uma parte da crítica feminista e queer denuncia, com efeito, a homofobia e a misoginia que caracterizariam o estudo fanoniano da psicosexualidade. Efectuados frequentemente a partir de perspectivas freudianas, mesmo lacanianas, tais questionamentos são cegos ao facto de que a relação orgânica entre sexualidade, desejo e raça nunca é interrogada no próprio texto freudiano. Ora, para Fanon, essa relação não é de ordem analógica. A raça não é apenas um objecto plenamente constituído à semelhança da sexualidade ou do desejo.

4. Enquanto que a crítica pós-colonial está em vias de se exaurir no mundo angloamericano, uma terceira época de Fanon desponta no horizonte. É impulsionada pelas transformações do mundo e pela sua re-balcanização no início deste milénio. Saído da descolonização e da guerra fria, o mundo entrou numa nova era, a da contra-insurreição. O campo dessa contra-insurreição é planetário. O seu objectivo não é, porventura, reinstituir pura e simplesmente os velhos laços coloniais. Mas vai buscar uma parte dos seus procedimentos às velhas técnicas das guerras coloniais. Tal como as guerras coloniais, a contra -insurreição é justificada através do velho “dever de civilização”. O mesmo se passa com as técnicas de ocupação militar de estados nominalmente independentes ou ainda com a distribuição da violência sob a forma da prisão ilegal e da tortura. O regresso da contra-insurreição anda de par com o regresso das lógicas de extracção na esfera económica e das lógicas de racialização no campo social. Historicamente, a raça foi sempre uma forma codificada de cesura e de organização das multiplicidades, da sua fixação, da sua distribuição ao longo de uma hierarquia e da sua repartição no seio de espaços mais ou menos fechados – a lógica do cerco. Era o caso de todos os regimes coloniais de segregação. Na era da contra-insurreição, pouco importa que ela seja voluntariamente declinada sob o signo da “religião” ou da “cultura”. A raça é aquilo que permite identificar e definir grupos de “populações”, na medida em que elas seriam, todas elas, portadoras de riscos diferenciais e mais ou menos aleatórios. Neste contexto, os novos processos de racialização visam marcar esses grupos de populações, fixar do modo mais preciso possível os limites no seio dos quais elas podem circular, determinar do modo mais exacto possível os espaços que elas podem ocupar, em suma, assegurar as circulações num sentido que permita afastar as ameaças e assegurar a segurança geral. Trata-se de seleccionar esses grupos de populações, de os marcar a um tempo como “espécies”, “séries” e como “casos”, no seio de um cálculo generalizado do risco, do acaso e das probabilidades, de maneira a poder prevenir os perigos inerentes à sua circulação e, se possível, neutralizá-los antecipadamente, frequentemente através do encarceramento ou da deportação. A raça, deste ponto de vista, funciona a um tempo como ideologia, dispositivo de segurança e tecnologia de governo das multiplicidades. É o meio mais eficaz para abolir o direito, no próprio acto através do qual se pretende erigir a lei. Será de admirar que, nestas condições, o nome de Fanon continue a escrever-se no presente e no futuro? Será de admirar, ainda, que esta nova escrita do nome de Fanon comece, mais uma vez, pela crítica da violência e que termine com a da vida, enquanto provação de si e provação do mundo? Tomar a seu cargo o sofrimento do homem que luta, descrever esse sofrimento e compreendê-lo de maneira que desse saber e dessa luta brote um homem novo, tal foi, com efeito, o projecto de Fanon. Para o realizar, tentou dizer, incessantemente, o tempo em que a experiência da vida se desenrolava, a sua diferença e a sua novidade. A sua consciência histórica foi particularmente sensível à sua própria inscrição no tempo – o tempo colonial, sem dúvida, o tempo das guerras e dos sofrimentos que elas geram no plano psíquico, mas, mais ainda, o tempo do mundo. O “preto” era a figura epifânica desse tempo do mundo, uma vez que, no “preto”, a própria ideia de raça encontrava o seu lugar de esgotamento.

Cidade do Cabo (África do Sul), 2 de Setembro de 2011.

1 Professor de história e de ciência política na Universidade de Witwatersand em Joanesburgo (África do Sul). Investigador no Witwatersrand Institute for Social and Economics Research (WISER), ensina igualmente no Departamento de Francês na Duke University (EUA).

Deixe uma resposta