Debatem-se ainda hoje várias opiniões (às vezes opções…) sobre as origens remotas e a “fundação” do Reino do Kongo, sem se fazer sequer muita atenção à extensão ou validade dos conceitos “fundação” e “Reino” e introduzindo no respectivo estudo terminologias discutíveis que, infelizmente, vamos uma vez mais ser obrigados a utilizar por falta de melhor solução.

Entretanto, e independentemente dessa indecisão terminológica, não parece ainda possível descrever o processo de formação destes Estados da África Central com um mínimo de precisão.

Correm vários mitos que a ele se referem, e sobre esses mitos chocam-se várias leituras. O panorama dos resultados é vasto, é rico, e é vago.

A documentação que nos chega não se refere a estas épocas senão como reflexo duma tradição oral muito posterior e tem-se visto mais do que uma vez, os velhos e outros informantes de trabalhos de campo recitarem o que vem escrito nos livros que estiveram ao seu alcance.

Por vezes os relatores dessa documentação não tinham discernimento suficiente para entrar em subtilezas semânticas dos conceitos que usavam e que eram os que definiam a sua própria sociedade, como os conceitos de “pai”, “tio”, “sobrinho”, “filho”, etc.

O termo “Mani” muito usado nessa documentação para distinguir os mais altos aristocratas, tais como o “Mani Sonho”, o “Mani Kongo”, o “Mani Bata”, etc. que se saiba, nunca foi confirmado no terreno por pesquisadores mais modernos e logo mais completos

Tudo parece indicar que se trate de uma corruptela de “mwana” significando, “filho” no sentido hierárquico e não genealógico.

Para António Gonçalves, o acto de conceder uma terra ou um território a um visitante ou a qualquer pessoa, é um acto de paternidade.

O “Mani Soyo” da época de Diogo Cão falava do rei do Kongo como “seu sobrinho”, não porque fosse necessariamente seu “tio” mas sim porque eram ambos do mesmo clã e ele, o do Soyo, era o mais-velho do clã, o Nkunkulu, título que sempre preferiram e respeitaram os chefes solongo originários de Mbanza Kongo.

Mas apesar destas dificuldades vale a pena passar uma rápida vista de olhos pela mitologia destes povos quanto mais não seja para ganhar outra e tremenda dúvida:

Quem eram afinal os basolongo?

Os basolongo são eminentemente patrilineares.

Os muxikongo (de Mbanza Kongo) e todos os outros bakongo que se conhecem, identificam-se pela filiação matrilinear. Donde vem essa diferença tão significativa? Corresponde às diferenças entre dois povos de origens diversas que se encontraram e aliaram de várias maneiras, ou à diferenciação operada durante um processo comum?

Os basolongo falam um dialecto, o kisolongo, bem distinto do kikongo clássico de Mbanza Kongo. Porquê?

Isso é mais uma vez o resultado do encontro de dois povos diferentes que se aproximaram ou de um só povo que se diferencia em partes?

O Mito de Lukeni

Há portanto mais do que um mito referindo-se ao processo de formação do Estado do Kongo, dito geralmente Reino do Kongo.

Todos eles têm a mesma linha narrativa, isto é, falam da primeira migração de um grupo de linhagens associadas, simbolizadas pelo nome de um herói mítico, um “herói fundador” como Ntinu Wene, como Nimi a Lukeni, falam também de um contexto centro-africano onde se insere o itinerário percorrido, este último fixando um território que virá a consagrar fronteiras míticas do referido Estado.

Para o efeito que se pretende neste breve estudo, todos esses complicados enredos não são muito relevantes.

Mas não poderíamos compreender o “mito de Diogo Cão”, o navegador português que atingiu as praias do Soyo pela primeira vez, sem compreender também o que eram e como se desenvolviam os basolongo, isto é os habitantes do Soyo, assim como, qual o ponto da situação, na altura, em relação ao Estado do Kongo.

Tomamos aqui uma síntese das versões conhecidas do mito talvez mais representativo referido à formação do Estado do Kongo, o mito de Nimi a Lukeni.

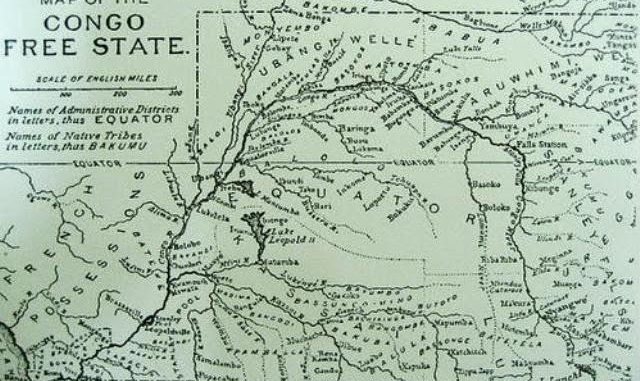

Segundo a documentação dos séculos XV e XVI, e segundo a interpretação mais corrente, a “fundação” do reino do Kongo parte de uma formação Yombe vinda de Vungu, na margem direita do Zaire, provavelmente no Mayombe, que teria emigrado no Século XIV que se encaminhou para a margem esquerda do rio onde acabou por fundar Mbanza Kongo.

Diz-nos esta tradição que vivia no ponto de partida um chefe chamado Nimi a Nzinga. Nzinga é um nome atribuído a um grupo de linhagens aliadas que se pretendiam descendentes do mesmo antepassado.

Um determinado ramo do grupo Nimi a Nzinga, chamado Nimi a Lukeni, é o que está na origem da fundação da capital do Kongo, na margem Sul.

Neste conjunto, Nimi a Nzinga, nome dominante, é o de uma aliança patrilinear. Lukeni é um nome da linha matrilinear. Assim, Nimi a Lukeni é “filho” de Nimi a Nzinga e de uma certa Nzanza que pertence a outro subgrupo chamado Nsaku Lau.

O herói “Lukeni” partiu, pois da aldeia do seu “pai” e, em Mpemba, a região de Mbanza Kongo, derrotou o chefe local Mbunlulu Mwana Mpangala.

A história posterior revela uma aliança importante do poder com uma série de senhores que a documentação mais antiga designa por “Mani Pangala” que representa as linhagens locais com importância determinante nos assuntos religiosos e na gestão da “propriedade linhageira”.

Uma outra lenda sobre a “fundação” do reino do Kongo que não vamos tratar nestas páginas, relatada por A.Cordeiro em 1624, diz que Mbanza Kongo foi fundada por Ntinu Wene (ou Motino- Bene), “um filho mais novo do Rei de Vungu” o qual teria conquistado e unificado as numerosas chefaturas em que estava dividida a formação local Kongo.

A narração deste mito está ornada com os parâmetros habituais da linguagem mítica. Nela se destaca um personagem que vem de longe com uma intenção reformadora (ou conquistadora) e com uma comitiva ou “a sua gente”, um itinerário muito bem definido, o encontro com mandatários locais, e a instituição de uma aliança que assume formas diversas, desde o casamento com uma mulher aborígene a uma guerra seguida de vitória total mas sempre generosa.

Seja como for todas as lendas estão de acordo com um ponto de origem em Vungu, donde rompeu uma migração cujo nome designa não a pessoa nem sequer o conteúdo étnico do grupo mas apenas a linhagem dominante, que chegou a Mpemba, onde fundou a cidade de Mbanza Kongo.

Importa referir que o missionário A. Cordeiro, Duarte Lopes/Pigafetta e todos os cronistas que se referiram à expedição de Diogo Cão, fixaram para a posteridade o nome de Nzinga a Nkuwo, como sendo o rei do Kongo que os portugueses encontraram e que veio a chamar-se D. João I.

Nzinga e Nkuwo são, uma vez mais, nomes clâmicos que se repercutem por toda a história do Kongo e, principalmente o primeiro, é uma chave para a história do Soyo e dos seus conflitos internos.

Diz também a tradição Kongo que este rei teve um filho (entre outros) chamado Mvemba a Nzinga (D. Afonso I) e Cordeiro acrescenta que a (linhagem central) Mvemba Nzinga deu “os grandes reis até Henrique I” e ocupou os territórios de Mpemba e Soyo, o que significaria que se estendeu nesse território pelo menos desde Lukeni até ao “príncipe Nezinga” que incluiu o Soyo no território do reino.

Com efeito, a partir de Mbanza Kongo teve lugar um processo de expansão por todo o território que acabou também por chegar ao Soyo e assim, é o sangue Mvemba a Nzinga que entra no Soyo através de um outro personagem ou herói que pertence já à mitologia local e que se chama Nzinga a Mvemba (designado na tradição Soyo como “o príncipe Nezinga”).onde encontra os basolongo e organiza um estado sujeito à coroa central.

Nas linhas que se seguem vamos ter ocasião de ver como as linhagens reais em Mbanza Kongo tendo vindo de fora, ficam ligadas ao poder local Mpemba Nkazi assim como no Soyo a linhagem estrangeira (Mvemba Nzinga, vinda de Mbanza Kongo) sediada no Pinda, se liga ao chefes da terra (do Pângala).

Os Mitos de Fundação no Soyo

Todos os velhos do Soyo, tanto os das linhagens “da terra” como os das linhagens “de fora” (de Mbanza Kongo) estão de acordo que Nezinga, o “príncipe Nezinga”, é o verdadeiro fundador do Estado do Soyo embora absorvido pela soberania Kongo.

Mas, em 1980, os velhos ligados ao poder de então que estava nas mãos das linhagens “da terra” – em que um regente (na falta de um rei coroado) utilizava o título de Soyo dya Nsi- afirmavam que a gente que Nezinga encontrou no Soyo, era um povo organizado e evoluído, produto duma migração muito mais antiga dirigida pelo herói Nentombe. A origem de Nentombe não porém muito clara.

A sua função ideológica sim: a de criar uma formação dona da terra antes de Nezinga. Algumas das versões recolhidas dizem: ” Nentombe foi colocado por Deus aqui na terra do Soyo…”.

Outros porém afirmavam que “Nentombe é originário de Mbanza Kongo.

Os espíritos arrastaram-no para o Soyo… “.

Em todo o caso o herói permanece um personagem misterioso que simboliza uma migração muito remota, cujo itinerário, passando pelo Ambriz no Sul até Noki na margem do Zaire, estabelece um território que se pode considerar mesmo ainda hoje, o território solongo.

Além disso, de certo modo o mito é confirmado pela tradição Nezinga onde se diz que este príncipe encontrou no Soyo uma sociedade rica, evoluída mas fragmentada, vagamente dirigida por um chefe designado Soyo dya Nsi, sediado no Pângala.

De tudo isto ressalta com bastante evidência um conflito de poder — e de posse de terras — no Soyo, entre os descendentes de Nentombe e os descendentes de Nezinga, que vem até hoje.

A lenda de Nezinga tem também um itinerário significante, como todas as outras, que sai de Mbanza Kongo, vai ao Nzetu (zona do Ambriz) desce para a foz do Zaire e chega ao Pângala onde está o Soyo dya Nsi , estabelece uma aliança em que fica claro que Nezinga segura o poder mas o Chefe local continua o dono da terra.

Depois prossegue na sua viagem através da qual foi espalhando o sangue Mvemba a Nzinga com casamentos dos quais resultam mais de trinta filhos.

Um dos mitemas principais da tradição Nezinga é o conflito surgido entre os seus próprios filhos e dos filhos com o pai, por ocasião de uma doença deste, por via das misturas de sangue de que eram portadores e dos diferentes compromissos que elas implicavam.

Num outro mitema diz-se que Nezinga, depois de firmado o acordo com Soyo dya Nsi, voltou a Mbanza Kongo exibindo esse excelente trunfo assim como duas cabaças, uma com água do mar (a riqueza) e outra com areia do solo ( a numerosa população local), faz-se perdoar e é acreditado pelo rei como governador das terras donde viera.

Algumas versões recolhidas informam que Nezinga recebe autoridade sobre o Soyo por parte do rei do Kongo seu tio, para resolver “os casos simples” deixando para ele, Ntotila, “os casos complicados”.

Este mitema vem a repercutir-se, como veremos, no mito de Diogo Cão.

Finalmente, e para não alongarmos muito este texto fora do assunto principal, resta acrescentar que, depois do conflito de Nezinga com os seus filhos, estes foram deserdados excepto as duas filhas, Ndilu e Mfutila que se haviam mostrado obedientes por amor filial.

O mito prossegue, depois da morte de Nzinga através dos seus sucessores.

O herdeiro do trono solongo foi o filho de Ndilu, a filha mais velha, que se chamou Mvemba a Ndilu.

Mas quando cresceu o filha de Mfutila, a mais nova, a mãe exigiu uma parte da herança segundo as orientações do falecido pai.

Gerou-se um conflito que resultou na partilha do Soyo em dois Estados: o Soyo de Cima (Mfutila Nentandu) e o Soyo de Baixo (Mfutila Neanda) situado na margem do Zaire, aliás o centro do conjunto político.

Enfim, este mitema da partilha do Soyo explica o estado actual da sociedade e do poder solongo que de facto apresentam uma divisão em duas partes, hoje bastante diluída.

O panorama político-social do Soyo à chegada da expedição de Diogo Cão, é pois o de um Estado solongo, dividido em dois, o Soyo-de-Cima ao Sul e o Soyo-de-Baixo, ao Norte. o todo é contudo uma dependência do trono Kongo em Mbanza Kongo, onde reina provavelmente a linhagem Mvemba Nzinga.

A comunidade solongo, além de dividida por dois Estados entre os quais o Soyo-de-Baixo, sediado no Pinda (mais exactamente no Kitxitxi, segundo a tradição Nezinga) detém o poder central de etnia, contem igualmente um certa diferenciação classista onde se destaca uma camada social aristocrática, ela própria dividida também em duas camadas aliadas mas contraditórias vindas de fontes diferentes:

a dos chefes das linhagens locais e a dos chefes das linhagens Mvemba Nzinga originárias de Mbanza Kongo.

Resta acrescentar que, tendo sido possível em 1990, recolher várias listas genealógicas do trono solongo “desde a sua fundação” mais ou menos desiguais mas semelhantes pareceu-nos interessante apresentar aqui aquela que se revela mais sólida, embora apenas até à época do navegador português:

Mvemba a Ndilu – neto de Nezinga e primeiro soberano, portanto depois da fundação do Estado através do herói Nezinga.

Nkinvi kya Mvemba

Nkulumba dya

Ngolowolo – que aparece em outras listas com o nome de NKUKULUMBA NEKOKANLOKO

Nekyanvu Kya IkwaNdom Malele kya Nsi – o soberano do Soyo à chegada de Diogo Cão.

Pretenderam sempre os nossos informantes que todos estes nomes pertencem à camada Mvemba Nzinga.

Contudo o nome Kya Nsi, de Dom Malele, que significa “da terra”, parece desmenti-lo.

Somente estudos mais detalhados poderão esclarecer este assunto.

O Cisma Antonino do Século XVIII e suas consequências

A cosmogonia tradicional solongo não difere muito da dos outros povos desta parte de África.

Ela é simplesmente, como tudo o que pertenceu ao antigo reino do Kongo, muito mais agitada.

De uma maneira geral e breve, é próprio dessa cosmogonia o culta da água (implicando o da chuva com o seu sacerdócio específico e seu sistema de pensamento), da árvore (principalmente o da mulembeira ou mulemba (“ensendeira” na documentação que a ela se refere) e o da pedra.

Os espíritos são os Nkisi Nsi e habitam preferencialmente em certas lagoas como a nascente que abastecia a Missão Católica do Pinda e que se chamava Malu ma Madiya (“Água de Maria”), mas eles também costumam roçar-se pela folhagem da grande mulembeira da casa do chefe, o que é visível quando a copa da árvore se agita chamando a atenção dos velhos que conversam à sua sombra.

Os gémeos, essas criaturas controversas enviadas ao casal para o pôr à prova, habitam igualmente as camadas superficiais da água depositada. Mas sob essa camada há outra, a dos albinos, os adversários dos gémeos.

A pedra e a árvore são também habitáculos de cargas mágicas e geradoras de mitologia.

Da pedra surgiram um dia os homens brancos, ao passo que os negros tinham nascido das árvores.

O culto dos antepassados (de certo modo, o dos gémeos também) é talvez o mais formal da religião tradicional do Soyo.

Ele é praticado em todas as aldeias num altar constituído por um pequeno telheiro com não mais de um metro de altura, que esconde uns orifícios no solo através dos quais se comunica com os antepassados.

Chama-se Mvela e há entre estes altares uma hierarquia estabelecida que apresenta no Pângala, o mais importante dentre eles: o Mvela kya Soyo, que cobre o povo de todo o território, tanto para o Soyo-de-Cima como para o seu vizinho do Norte, onde se encontra.

Mas é, provavelmente o culto da chuva o mais determinante, porque se relaciona com a sobrevivência material das pessoas, com a fertilidade e com a mulher. O seu sacerdote é designado Kintumba e a sua importância é tão grande que a coroação de um novo soberano no Soyo tem de ser presidida e ministrada por ele.

É também o Kintumba que faz vir a chuva através de um culto hoje sincrético, onde se reza um padre-nosso em kisolongo, apenas parecido com o original cristão em português.

Sobre este contexto vem justapor-se a ideologia cristã desde o século XVI. Como afirma Thorton. Porém, essa cristianidade “… era aceite, não como uma nova religião mas como um culto sincrético, integralmente conservado com outros cultos do Kongo e derivando do Kongo e não da cosmologia cristã ou europeia”.

Hoje a atitude religiosa dos basolongo é, de certo, predominantemente cristã. Mas atrás dessa atitude que devia implicar um sistema ideológico igualmente cristão desenham-se todas as correntes místicas que a atravessaram e reconfiguraram num composto bem difícil de interpretar.

Ressalta porém de tudo isso que da cosmogonia tradicional à ideologia oficial de hoje mais ou menos cristã, intromete-se com uma força afinal determinante, o culto antonino que nasce no fim do Século XVII na região de Mbridje (alto Ambriz) e se difunde a partir do Soyo absorvendo de forma avassaladora a consciência dos basolongo e não só, espalhando-se por todo o território Kongo, e novamente não só.

As raízes desse culto podem ser reportadas a uma velha do Ambriz, Apolónia Mfumaria, conhecida igualmente por Mfuta Mfumaria (Mfumadiya) que afirmava, entre outras, coisas ter encontrado no rio a cabeça de Cristo (uma pedra arredondada e vulgar) com sinais do seu descontentamento em relação aos pecados dos homens.

Daí surgiram os primeiros mandamentos do antonismo, condenando os antigos feitiços, o trabalho aos domingos, e sobretudo criticando o Senhor D. Pedro IV de Água Rosada, candidato ao trono central do Kongo, que se refugiava no Kimpango, temendo os seus rivais na posse da coroa até então abandonada.

Para a apóstola do antonismo, D. Pedro devia marchar sobre S. Salvador e proclamar-se rei do Kongo.

Com efeito o retrato político dessa época que resultava da desastrosa batalha de Ambwila contra o Governo colonial de Angola (1666), onde teriam perecido “mais de cem mil homens”, era o de um Kongo desmembrado, dividido em ducados, e marquesados mais ou menos independentes a fazerem guerras uns aos outros e a recolherem escravos, com dois candidatos ao trono, de clãs rivais, respectivamente D. Pedro de Água Rosada, um Kimpangu, da estirpe dya Nlaza, e D. João II Nsimba a Ntando, um Kimpanzu, da estirpe dya Nlemba, refugiado em Bula ( mais ou menos Kinshasa actual) a evitarem enfrentar-se pela posse da coroa e pela reunificação do reino.

Depois da velha Apolónia surgiram outros apóstolos igualmente reformadores que aprofundavam mais um pouco o novo credo, até que do Tubi, uma aldeia solongo onde era a chefe (mfumu), surgia a figura impressionante de Beatriz Kimpa Mvita, a Santa Beatriz, ou Beatriz do Kongo como ficou conhecida pelos historiadores.

Beatriz, uma jovem muito bela segundo um relatório do capuchinho Bernardo da Gallo ao papa Clemente XI datado de 1717, relança o movimento que pela primeira vez se constitui em “cisma antonino”.

Ela afirma ter estado no céu com S. António o qual lhe propôs um programa reformador que limpava o culto cristão de suas impurezas feiticistas e outras, como o crucifixo que não era mais que um amuleto, definia uma moralidade de tipo novo, e fixava como objectivo central a reunificação do Reino do Kongo, único meio de racionalizar o tráfico de escravos que andava ao sabor dos apetites dos grandes senhores, de criar uma sociedade crente, justa e sem preconceitos, de fugir também à influência terrível dos capuchinhos italianos que missionavam a coberto do Governo de Angola, do Papa e daqueles senhores da guerra.

Este movimento conheceu uma amplitude inesperada, e face à atitude irresoluta de D. Pedro de Água Rosada, dividiu mais o poder ainda em suspenso com um novo candidato ao trono, o General “Chibenga”, ou seja, D. Pedro Constantino de Almada, então Capitão General de D. Pedro de Água Rosada.

A força do movimento era muito grande na primeira década do Século XVIII.

Os escravos bakongo abandonavam seus amos e apresentavam-se ao antonismo que se estruturava à maneira duma seita activa e contestatária.

Uma oração nova, a Salve Antoniana, substituía a Salve Reginae da liturgia católica e constituía o verdadeiro manifesto do antonismo.

Para os antonistas, Jesus Cristo era natural de S. Salvador (Bethelem), e mesmo a Virgem Maria e S. José eram bakongo de nascimento, naturais do Ducado do Nsundi (Nazaré).

Mas o fim do decénio pôs um termo a este sonho dourado e piedoso.

Beatriz, sob impulsão do P. Bernardo da Gallo (que evoca o Santo Ofício para se justificar) e a conivência da autoridade de D. Pedro (o Água Rosada), foi queimada na fogueira com o seu principal oficial, o “Anjo da Guarda” S. João, em 1708.

No ano seguinte o Chibenga, com o seu enorme exército meio antonino meio católico, foi derrotado na tremenda batalha do Monte Evululu e D. Pedro ocupou finalmente S. Salvador fazendo-se coroar rei do Kongo, como D. Pedro IV.

O antonismo refugiou-se no seu estrato cosmológico misturado com os “espíritos da terra”, mas o ponto principal do seu programa, a restauração do reino do Kongo, fora cumprido.

Aparentemente a seita dissolveu-se após os desaires sofridos. Mas o culto e a fé nos dois principais protagonistas da ideologia antonina mantiveram-se e existem ainda hoje. St. António continua a ser em todo o Kongo um pólo essencial da mitologia e a santa, agora chamada Stª. Maria é, no Soyo, objecto de um culto discreto de fertilidade e de propiciação da chuva.

Um novo mito surge no Soyo em data incerta (após a queda do antonismo), que converte “D. Beatriz Kimpa Vita ou D. Beatriz do Kongo, mulher ligada à política e à história do reino, na Stª. Maria do Soyo, “espírito da terra” que habita nas águas da sua própria nascente e que se ocupa dos problemas dos basolongo”

O Mito de Diogo Cão

Diogo Cão, navegador português e figura histórica do Século XV, entra finalmente na história tradicional do Soyo como personagem mítica, embora aí apareça de uma maneira um tanto vaga, e contudo com a missão muito precisa de reiterar a eclosão de uma nova cultura entre os basolongo, de uma nova religião e de uma nova civilização técnica que faz surgir bens materiais de tipo novo.

Ora a maneira como o seu mito se desenvolve é a maneira clássica dos “heróis reformadores” da mitologia savânica desta parte de África.

A sua estrutura narrativa é semelhante à de toda essa mitologia.

O protagonista surge de algures, de longe, com uma comitiva; tem encontros com os mandatários dos soberanos locais mas não chega a encontrar o “rei” (ou “rainha”) do Soyo.

A sua entrada em cena tem aspectos espectaculares que valorizam o personagem e que o definem como “estrangeiro”.

Depois percorre um itinerário bem definido onde a via fluvial — a principal via comercial: o rio Zaire — se desenha como dominante, e acaba em Mbanza Kongo, junto do Ntotila.

Por uma das versões recolhidas desta lenda, sabe-se que Diogo Cão desembarcou numa praia do Soyo onde encontrou uma “pedra alta”, sobre a qual havia dois santos: St. António e St. Maria.

O visitante queria levá-los para Portugal, mas St. Maria negou-se e veio a ser deixada na praia, criando uma derivação da lenda destinada a dar conteúdo ao culto de St. Maria que, como vimos atrás, ainda hoje se pratica no Soyo

Uma segunda versão diz que Diogo Cão chegou num barco à vela (Nkumbi ya Nkutuktu) a uma praia do Soyo em Mbanza Malele.

Aí encontrou um pescador, Ndom Lwolo, um súbdito da rainha Malele kya Nsi, nome que figura entre os primeiros da lista de soberanos do Mfutila Neanda ( o “Soyo de baixo”).

Quando o navegador perguntou o nome da terra, o pescador respondeu: “Kinzadiko” (“não sei”).

E ao interrogá-lo sobre o nome do grande rio, Ndom Lwolo respondeu: “Nzadi” (“Rio”).

O visitante concluiu assim que o rio se chamava “Zaire”.

Então Diogo Cão manifestou o desejo de ser apresentado à rainha.

A soberana foi informada deste acontecimento e desta solicitação, mas lembrou-se que o seu antepassado Nezinga recebera ordens do Tio, o Ntotila, que a impediam de, como seu suserano, estabelecer relações com povos estrangeiros.

Por isso a rainha recusou qualquer contacto com os visitantes mas mandou-os conduzir a Mbanza Kongo.

Um guia acompanhou, pois, a expedição portuguesa rio acima, até Noki, onde desembarcaram. O navio ficou fundeado no sítio chamado Nsuku a Nsambi a Nzombo, onde havia uma grande pedra com uma mulembeira que lhe crescera no topo.

Desse modo evitava-se subir até Matadi, “por causa dos ventos violentos da região, originados pelas montanhas”.

Prosseguiram a viagem por terra ao encontro do Nekongoe da sua corte, que lhe ofereceram um grande banquete.

Note-se que o Nekongo, avisado por mensageiros, já sabia da chegada dos portugueses e já os esperava.

O visitante deu ao Ntotila como presente um rico pano que se chamou Nkampa.

O mito de Diogo Cão parece, enfim, pôr em relevo algumas particularidades da consciência solongo.

Nele se recorda com especial vigor a dependência do rei do Soyo para com o rei do Kongo, seu soberano.

Este aspecto não tem porém uma intenção didáctica pura, mas ele é, muito mais, o resultado do movimento de aproximação com Mbanza Kongo e portanto com o poder central por tradição, que crescia no Soyo à data da recolha do mito (1990).

Contudo sabe-se pertinentemente pela documentação existente , que os contactos de Diogo Cão com o dito “Mani Soyo”, foram numerosos e até frutuosos, pois inclusive o chefe solongo fez-se baptizar.

Além disso a narração pretende mostrar através dum contorno simbólico que o culto actual (e bastante antigo) de St. Maria, surge da igreja católica (vem com Diogo Cão), mas em oposição a ela.

Recordemos que a santa, devendo ter “regressado” com o navegador como sucedeu a St. António, preferiu ficar no Soyo.

Enfim, para o historiador, há neste mito numerosos elementos significativos inspirando um mínimo de segurança que lhes permita serem tratados como factos históricos, quer pelo número muito elevado de informantes que os reconheceram — o que dá fixidez a uma cultura histórica envolvente — quer pela sua semelhança com a realidade concreta conhecida.

No episódio histórico de Diogo Cão fala-se de uma “pedra” (na ocorrência, o Padrão); essa “pedra”, de que, no mito, o Navegador é miticamente (e não explicitamente) portador (ou criador) contém dois santos da religião católica:

St. António e St. Maria, o primeiro, tanto na versão antonina do Soyo como na do Kongo desaparece, abstratiza-se e só se manifesta indirectamente através da sua eleita, a santa; o itinerário mítico da expedição pelo rio Zaire conduzindo a uma “pedra” que evoca a descoberta de Yelala, facto histórico e por fim um Senhor do Soyo, um “Mani Soyo” que na narração mítica se chama Ndom Malele Kya Nsi e na narração histórica toma o nome de D. Manuel da Silva.

O que é pois o dito “Mito de Diogo Cão”, senão a representação que o povo solongo se faz do facto histórico, modelado pela linguagem mítica local e pela ideologia dominante?

Assim sendo é também uma das fontes da história do Soyo cuja leitura implica a descodificação de um mito.

Bibliografia Sumária

ABRANCHES, Henrique – Comentário à tradição Nezinga, in Revista Internacional de Estudos Africanos, nº. 1, 1981, Lisboa.Sobre os basolongo – arqueologia da tradição oral, Ed. Fina Petróleos de Angola, Luanda. 1991

BONCTINK, F. – Les Panzelungos, ancêtres des solongo – Annales Equatoria, T.I, V.I, 1980.

BRASIO, António – O problema da eleição e coroação dos Reis do Kongo, Fac. Letras, Coimbra, 1969.

CALLEWART, R.P.E. – Les moussorongos – in Bulletin de la Societé Royale Belge de Geographie, T.29,

Bruxelles, 1905

CAVAZZI DE MONTECUCCOLO, J. A. – Descrição histórica dos três reinos, Congo, Matambe e Angola –

(2volumes), Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1965

COSTA, José da (informante de terreno) – Mambu mampa. Mvila a Nezinga – (manuscrito), Pinda, 1963

MVEMBA, André (informante de terreno) – Lutoma vina e Mvila a Nezinga (manuscrito), Ngande Soyo. FELGAS, Helio E. – História do Congo português – Carmona 1958

GALLO, Bernardo da – Relations (1694-1718) – in Jadin, 1961

GONÇALVES, António Custódio – Kongo, le lignage contre l’Etat – I.I.C.T., Univ. Évora, Évora, 1985

HILTON, Anne – The Kingdom of Kongo – Clarendon Press, Oxford, 1987

JADIN, L. – Le Congo et la scecte des Antoniens – Restauration du Royaume sous Pedro IV et la “Sant Antoine” congolaise (1694-1718) – Bulletin de L’Institut Historique Belge de Rome, T. XXXIII, pgs 411 a 614, Bruxelles, 1961

LUCCA, Lourenzo da – Relations sur le Congo, 1700-1717- in Jadin, 1961

MARCHAL, P. Gilles, s.sp. – Sur l’origine des basolongo – in “Equatoria”, Revue des sciences congolaises,

n-4 ano 11, 1948, pgs 121 e ss.

RAVENSTEIN, e.g. – The strange adventures os Andrew Battell of leight, in Angola and adjoining regions, 1950. THORTON, J. – The development of un african catholic churc in the kingdam os Kongo, 1491- 1750 – in JOURNAL OF AFRICAN HISTORY, 25, n.2 (1984) pgs 147-167, Cambridge

Via Tropicalia

Razoavelmente convencível…