Por Jose Carlos de Oliveira

A Acção Missionária Cristã entre os Zombo

Sobre esta componente da colonização em terras dos zombo, começaremos por 1961, unicamente para dar ‘o seu a seu dono’ e para deixar aqui patentes as particularmente adversas circunstâncias em que o missionário Prosdócimo, católico capuchinho se viu envolvido. Italiano de nascença, zombo de coração, pertencia este missionário à ordem dos Capuchinhos de Veneza e chegou a Makela do Zombo em 1954. Segundo D. Manuel Nunes Gabriel (1978: 486) “Conforme foram chegando novos reforços destes missionários, o prelado diocesano entregou-lhes diversas missões até ali servidas por sacerdotes seculares: S. Salvador do Congo (1952,) Maquela do Zombo (1954).”

Logo após os primeiros ataques da UPA, por volta de Maio de 1961, algumas famílias portuguesas entregavam frequentemente ao padre Prosdócimo, quantidades apreciáveis de pão fresco, peixe fresco ou salgado, carne de vaca ou porco, abatidas nos seus próprios estabelecimentos. Sabiam, conscientemente, estarem esses bens destinados aos refugiados zombo sob o tecto da missão católica de Makela do Zombo.

Colocavam a seguinte questão: E se aqueles refugiados especialmente mulheres, jovens e crianças, que ali se abrigavam, estivessem em vez de refugiados, a espiar os movimentos dos comerciantes, militares, administrativos e dos próprios missionários, para comunicarem, de seguida, os dados observados a mais directos colaboradores das chefias regionais da UPA? Apesar da suspeita (muito plausível), ofereciam os alimentos, com o maior espírito de solidariedade para com aquele missionário, que com mãos calejadas de pedreiro, de tantos milhares de horas gastas a construir o edifício da missão católica, recebia de braços abertos os necessitados sem lhes perguntar de onde vinham. Ainda hoje, temos presente aquela imagem: homem grande, entroncado, do tipo ‘mais vale quebrar que torcer’. Desta massa, eram feitos os missionários António Barroso e George Grenfell, cada um aplicando a catequese cristã fundamentada na sua escola missionária.

Para compreendermos as circunstâncias em que católicos e protestantes pregavam a sua doutrina naquelas terras, comecemos por referir alguns dados que contextualizarão a questão: As inúmeras controvérsias sobre a questão do ‘Mapa Cor-de-Rosa’ (1890), que se referia ao tratado de limites geográficos, ‘sem solução’, de costa a costa, representado a tinta cor-de-rosa, entre as chancelarias de Portugal e de Inglaterra (não esquecendo a da Alemanha) e que foi a causa próxima do ultimato imposto pela Inglaterra a Portugal, obrigaram o ministério de Luciano Cordeiro a demitir-se. A partir daqui, iniciaram-se as negociações impostas que permitiam ao chefe do governo inglês Salisbury, ver atendidas as suas ordens no tratado Anglo-Luso, prendendo-se uma das questões com a missionação. Na obra “Jornadas e Outros Trabalhos do Missionário Barroso” de Amadeu Cunha (1938:73) podemos ler o seguinte:

“Estatuía o convénio de Maio de 1891, negociado entre Portugal e a Grã-Bretanha, que os missionários Ingleses gozariam de plena protecção em todos os territórios da África Oriental e Central, ficando garantida também a tolerância religiosa e a liberdade de todos os cultos e ensino religioso”.

Partindo destes estatutos, ficam-nos as inquietações quanto à complexidade das relações do padre António Barroso (quando chegou em 1881 a S. Salvador do Congo) com o reverendo George Grenfell da Baptist Missionary Society, já estabelecido junto ao ‘Ntotela’ desde 1878 e quanto ao modo como teriam vivido lado a lado (a uma distância de menos de cinquenta metros entre as duas missões) sendo o padre Barroso obrigado a aceitar, dez anos depois da sua chegada, os dizeres do “Convénio de Maio de 1891”.

O mundo das negociações geopolíticas sobre África, entre as nações colonizadoras da Europa, foi girando e o ano de 1940 trouxe consigo a “Concordata”, mais propriamente a 7 de Maio. Sobre o mesmo assunto, Eduardo dos Santos (1964: 93) abre o capítulo VII – “O Acordo Missionário e o Estatuto Missionário”, do seu livro O Estado Português e o Problema Missionário, dizendo o seguinte:

“Relativamente ao Ultramar, como se viu, vários diplomas, emanados da pasta das Colónias ou assinados pelos governadores foram promulgados à margem da Lei da Separação princípios de liberdade religiosa. Deste modo e em obediência não a princípios mas a preconceitos, assistiu-se à anomalia de o Estado conceder às populações da África e da Ásia direitos que recusava aos seus cidadãos da Metrópole. Em 7 de Maio de 1940, dias antes do começo das comemorações centenárias da Fundação e Restauração de Portugal, era assinada na pequena cidade do Vaticano pelos plenipotenciários do pontífice Pio XII e do Presidente da República Portuguesa uma concordata e, integrado nela, um acordo missionário”.

Já ao lermos A. da Silva Rego (1960:57) podemos pressentir a tensão das relações missionárias, em 1960, quando o citamos: “O comunismo é uma heresia. E comparamo-la ao Luteranismo ou Protestantismo em geral. No século XVI, as nações católicas, perante a heresia, defenderam-se com armas espirituais e temporais. A Inquisição, por exemplo, era uma delas.”

Estes dados da história da missionação e que, no nosso caso, se referem especialmente a Angola são o suficiente para compreendermos (referimo-nos aos estudiosos destas questões) a delicada situação em que o missionário Prosdócimo se encontrava a ministrar a doutrina católica em Makela do Zombo, em 1960, e as dificuldades das suas relações de Fé com os seus imprescindíveis catequistas zombo que, muito subtilmente, se começavam a pautar pelas notícias vindas através dos seus congéneres da vizinha e nova República do Zaire, já inflamada pelos discursos do seu primeiro-ministro Patrice Lumumba. Para termos uma ideia da sua importância, D. Manuel Nunes Gabriel (1978:383) relata o seguinte:

“Cerca de 4,000 catequistas eram preciosos e imprescindíveis colaboradores dos missionários, verdadeira acção católica africana, que servia ora de guarda avançada ora de ocupantes no terreno e dirigentes das cristandades já fundadas, onde representavam os missionários.”

Uma vez conhecida esta informação, regressemos ao princípio do século XX e às vicissitudes a que o padre Barroso se viu obrigado a adaptar-se. Destinado à lavoura por seus pais, na lavra das reduzidas courelas familiares. “No Minho sobretudo, um padre dava sempre aos seus uma espécie de glória.” Palavras estas de Amadeu Cunha (1938:20). Foi mandado estudar para Braga e daí seguiu para o colégio de Sernache para aceder à sua profissão de fé missionária. Naquele tempo, mais propriamente no tempo gizado por Alexandre Herculano, os espíritos estavam empolgados pela noção do dever e da pátria. Era uma época de heróis. Foi com esse espírito e esse sacrifício que os missionários e a população em geral ajudados pelo estado português ergueram a nova igreja em S. Salvador do Congo, agora Banza Kongo, e a ela se refere o já referido Heliodoro Faria Leal (1914:346):

“A antiga igreja de bordão com cobertura de capim, obra do padre Barroso, foi substituída por uma igreja de pedra, com cobertura de zinco, feita por subscrição entre os católicos com o auxílio de 1.000$000 reis que foram ajudar ao custeamento das despesas do distrito” 1

Se para os homens habituados à enxada era muito difícil a adaptação ao meio, imaginem-se os transtornos vividos pelas primeiras missionárias de Maria, chegadas a S. Salvador em 1908. Cobertas de hábito branco até aos pés, roçando pela lama e pelo capim, se por um lado, se livravam dos mosquitos e dos espinhos das silvas, por outro lado, o vestuário era de certeza profundamente incómodo.

Como as veriam as mulheres Muxikongo que com elas contactaram pela primeira vez? Hoje em dia, não fazemos ideia, porém, pelas informações que nos ficaram das Irmãs da Ordem, sedeada em Makela do Zombo, nos anos 50 e 60 do século passado, sabemos que tinham tremendas dificuldades em catequizar as Mwana a Nkento (meninas) zombo. Por que vicissitudes teriam passado para ensinarem noções de higiene pessoal, levá-las a vestirem-se à moda europeia e especialmente a bordar e a costurar? Temos conhecimento que as meninas da escola da missão de Makela do Zombo (por as termos observado) acabavam por se tornar óptimas rendeiras e bordadeiras.

A moderna experiência das ‘Organizações Não Governamentais’ terá, nos seus relatórios anuais acerca do assunto, matéria mais que suficiente para aprofundamento do assunto para não falar dos novos missionários das diferentes ordens que devotadamente se entregam nos nossos dias à evangelização em África.

Voltando agora ao princípio do século XX estamos certos que os missionários percebiam que os tempos não corriam de feição à sua acção missionária. Uma boa parte dos administrativos e militares não viam com bons olhos o seu labor, alguns detestavam-nos mesmo. Norton de Matos (1944:65) alto-Comissário de Angola, por duas vezes, 1912/1915 e 1921/1923, embora reconhecesse o alto valor da acção missionária não deixou de afirmar:

“Não sei como se arranjou rapidamente este milhão de cristãos. Nos meus dois períodos de África era coisa difícil e lenta a cristianização dos pretos, e os meus estudos sobre a expansão do cristianismo, mostraram-me os séculos que foram necessários para cristianizar a Europa…” 2

Foram muito controversas essas relações institucionais, especialmente as que se referem aos missionários António Barroso, George Grenfell, Luís Alfredo Keiling, Alves da Cunha, Carlos Esterman, David Grenfell, e do esforçado capuchinho Prosdócimo (anos cinquenta e sessenta) da missão católica de Makela do Zombo, para não falar dos inteligentes catequistas zombo.

Não admira que o n’longi ia nzambi (o catequista) merecesse da parte dos superiores das missões um particular afecto. A sua preparação constituía um problema, devido ao seu rudimentar conhecimento da língua portuguesa e às interpretações que fazia do que aprendia. Os missionários dedicavam uma especial atenção à forma como se explicitavam perante os seus, por isso procuravam ministrar-lhe a melhor versão dos conceitos que transmitiam. Muitos abandonavam a profissão de catequistas, por razões económicas. As missões não estavam dotadas de meios financeiros para remunerar suficientemente essa função, faziam quase o impossível para os manter ao seu serviço. O n’longi ia nzambi era muitas vezes obrigado a recorrer a uma profissão tradicional, uma vez que o que recebia da instituição cristã não chegava para o sustento da família. Foi e ainda é, uma figura muitas vezes incompreendida. Andava e anda entre Deus e o “feitiço”. Por um lado, o mfumu missionário, por outro, os seus maiores: o mfumu ansi. Explicar o “Cristo dos brancos” nestas circunstâncias, não é nada fácil. Via-se por vezes em grandes dificuldades, para ‘agradar a gregos e troianos’.

Dentro desta secção e neste momento temos de reflectir acerca de uma situação delicada: a da contribuição da Baptist Missionary Society (B.M.S.) entre os zombo. Dizemos delicada, porque não ignoramos os problemas em que a direcção da Missão Baptista do Kibokolo, representada por David Williams Grenfell, se viu envolvida; do que sofreram os missionários portugueses protestantes, causando problemas graves e delicados, sem qualquer culpa, à administração colonial (sabemos de casos de muito difícil apreciação ocorridos em 1961. Lá chegaremos).

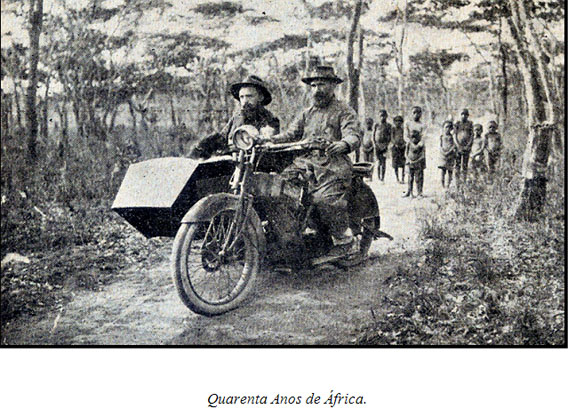

Uma questão peculiar quanto aos missionários, relativamente à fotografia que reproduzimos abaixo, trata-se do facto de não fazermos a menor ideia do espanto das populações, do que seria “aquilo” – a motorizada. Seria talvez, pensavam eles, uma extensão dos próprios brancos, quem sabe se os nganga nzambi, (nome pelo qual os zombo conheciam os sacerdotes) os poderiam ajudar a conseguir da vida o que os seus adivinhos não estavam agora a conseguir. Com aquele barulho infernal que anunciava a sua chegada, e se ouvia de muito longe, ainda por cima, quando paravam nas novas vata, pressionavam um apito que soava estridentemente (estamos a referir-nos à buzina). Os missionários europeus sabiam bem como todas as novidades do género espantavam as populações. Daí, retiravam grandes dividendos mas não eram só os missionários que beneficiavam da fama dessas novidades.

Os administrativos mais influentes, ao nível de administradores de concelho e que já usufruíam de viatura automóvel gozavam dos mesmos privilégios. Paremos um pouco, e imaginemos a impressão que o mfumu a vata fazia ao entrar, sem medo, no automóvel do luyalo (autoridade administrativa) ‘e depois o fumo que fazia!’. Só podia ser um grande feitiço. O que ficou como importante para os minkiti zombo, foi o facto de daí em diante também eles serem transportados até perto do seu povo. Ainda na década de cinquenta do século passado, a população da vata media a importância do seu chefe caso o missionário ou o comerciante o transportasse até perto da sua casa.

Muito teríamos a acrescentar, porém não nos restam dúvidas, que esta foi a época dos Missionários do Mato. Entendemos por bem fechar este tema com as palavras do padre António Barroso (1889:230):

“O primeiro cuidado das missões deve ser a agricultura; nunca será próspera uma missão que tenha de importar tudo o que consome. D’isto tira logo tres resultados capitaes: Alliviar as despesas, ensinar os hábitos de trabalho aos indígenas, introduzir novas culturas e processos no paiz, que em pouco tempo serão seguidos pelo indígena, que é suficientemente observador, para tirar os corollarios lógicos d’estas inovações.”

O Comerciante do Mato, Sucessor do Funante

O comércio do mato foi a grande alavanca de desenvolvimento do norte de Angola e, mesmo mais tarde, do centro e sul, porque efectivamente pôs em comunicação as aldeias de economia fechada com as cidades do sector moderno do sistema capitalista. Os comerciantes, tal como os restantes componentes deste capítulo viveram o mato. Esta expressão é indicadora do muito que vimos sofrer, dalguns que vimos morrer, doutros a que assistimos a delirar e de nos ter acontecido a nós estarmos inconscientes, segundo nos disseram, durante 15 dias com um brutal ataque de paludismo, e nunca tivéssemos sabido da existência de um Guia Higiénico do Colono escrito por Manuel Ferreira Ribeiro (1901)3 e dele tivessem dado fé os médicos que passaram pela zona dos Zombo, muito em especial em Maquela do Zombo e Damba.

Como é possível que um médico, em 1901, tenha elaborado o Guia Hygiénico do Colono e escrever deste modo:

“O europeu, que se encontra em qualquer logar de paludismo maligno, quente e húmido, deve proceder, com o maior discernimento, para conservar a saúde e manter a mais perfeita resistência orgânica que é possível. Está nisto o seu triunpho contra as influências do clima e das endemias. Deve alimentar-se com extrema regularidade, fugindo de todos os excessos de meza. Deve fazer uso, todas as manhãs, de loções frias, por meio de escova, de esponja ou de panno grosseiro, molhado e exprimido. Podem empregar-se estas loções, com água fria, alcoolizada. As loções frias constituem um verdadeiro méthodo anti-anemiador. Convem, por isso, applicá-las em boas condições de aproveitamento. Deve tomar-se, finalmente, algum sal de quinina, como profiláctico procurando a melhor ocasião de o fazer, seguindo a natureza do trabalho condições de vida, recursos de que dispõe, etc.”

Devemos acrescentar, a título de informação que em Luanda (ou seja na capital de Angola) em 1945, o quinino encontrava-se esgotado, sendo comprado em contrabando nos barcos que acostavam ao porto de Luanda. Não era raro que, após uma análise, se verificasse que os comprimidos não eram feitos de outra coisa senão de gesso. Com efeito, continuamos espantados, não pelo guia em si que é utilíssimo, mas porque nunca demos pela sua divulgação entre a população do norte de Angola, mesmo após os anos cinquenta do século passado.

É com esta introdução que tentamos começar a dissertar sobre o ‘Comerciante do Mato’, para entendermos a complexidade do problema do povoamento branco do norte de Angola. Ocorre-nos citar Neto (1964:111) em Angola Meio século de Integração:

“Na nossa modesta opinião, é bem possível que essa portaria, assinada por Morais e Castro, homem sob cuja orientação, como já se viu, se efectuara anos antes a ocupação efectiva de grande parte do distrito do Congo, tenha contribuído decisivamente para afastar do centro e sul de Angola o principal agente da colonização espontânea europeia, isto é, o pequeno comerciante, com pouco capital, talvez sem muitos escrúpulos, mas corajoso, audacioso e desejoso de triunfar. Para esse afastamento muito deve de ter contribuído o papel preponderante concedido às associações de classe atrás referidas, constituídas por meia dúzia de comerciantes mais importantes e certamente pouco dispostos a abrir mãos das suas fontes de produtos permutáveis, ao permitirem o estabelecimento de concorrentes potenciais”

E, se Morais e Castro, dizemos nós (homem de certo com visão suficiente) percebesse que era no norte de Angola e a bordear a fronteira que o pequeno comerciante era preciso, era útil à administração portuguesa, uma vez que o tal comerciante grossista não estaria nada interessado em morrer ‘sem eira nem beira’. Como conseguiria Morais e Castro privar os comerciantes grossistas da ‘boa galinha cabiri assada de churrasco na brasa’ por aquela mulata de olhos pardos e de belos seios. O pequeno comerciante que tivesse paciência, fosse labutar no mato para onde só iam os castigados ou deserdados, segundo Neto.

Pensamos ser conveniente, mais uma vez, reportarmo-nos a responsáveis de assinalável autoridade para o assunto a que ora nos referimos, como é o caso de Jayme Pereira de Sampayo Forjaz de Serpa Pimentel (1910). Este autor tinha sido governador de distrito na Índia e nas duas Áfricas (referimo-nos à África Ocidental e Oriental) quando abordou o tema O Problema Colonial Português (1910:46) e quando caracterizou o problema de Angola e assim descreveu as prioridades:

“ (…):a) Completar a ocupação e a pacificação da província.b) Executar na parte ocupada a cobrança de um imposto indígena, e procurar desenvolvê-lo à medida que se for realizando a ocupação e a pacificação do resto da província.c) Preparar a instalação da administração civil desta colónia na parte na parte que se for pacificando, à medida que as circunscrições o permitam.d) Adoptar medidas necessárias para que, num futuro quanto possível próximo, se constituam definitivamente núcleos de colonização europeia nos planaltos da zona sul da província, fazendo-se convergir para ali toda a emigração, estabelecendo-se comunicações fáceis, procedendo-se aos necessários melhoramentos materiais, e esboçando-se previamente um plano de colonização da província. (…)”

Como se pode verificar, não havia para Serpa Pimentel, a inclusão de outras zonas da província para a instalação de europeus. Os estudos científicos estavam feitos pelos Ingleses e Boers ao sul de Angola. Só nos planaltos de mais ou menos, acima de mil metros de altitude, se deviam instalar as colónias de europeus. Apesar de haver outras zonas do interior de Angola com planaltos a rondar os mil metros de altitude, como é o caso do planalto Zombo e dos seus vizinhos Sosso e Kanda, que ocupam uma superfície sensivelmente de 10 400 km quadrados (não incluindo a parte que se interna pelo antigo Congo Belga e a que já fizemos referência anteriormente quando aludimos ao Bas Kongo).

Ainda no que nos diz respeito, o autor citado acrescenta na alínea h:

“(…):h) Separar os territórios que vão do Ambriz para o norte do resto da província, dando-lhes autonomia própria sob a direcção superior d’uma autoridade com atribuições e honras de governador de província, para melhor se assegurar do legítimo predomínio português, melhor se vigiarem as fronteiras, e melhor se poderem evitar os danos que nos vem causando a forma de administração do Congo Belga, tão contrária e prejudicial aos nossos interesses e soberania. (…)” 4

Lida e ponderada a anterior informação, incluindo aquela a que referimos no nosso discurso da secção anterior, os Zombo constituíam (para os entendidos na matéria) um grave problema, tanto através do domínio das suas caravanas, como pelo poder territorial exercido pelos seus grandes chefes religiosos e guerreiros. Estes criavam as maiores dificuldades à pressão exercida pelas autoridades portuguesas.

A situação dos militares era melindrosa, os missionários e comerciantes do mato viviam na maior precariedade, entendendo nós, que a maior sujeição ao meio, no que se referia à adaptação local, seria a do comerciante do mato, começando pelo maior isolamento em que se encontrava e pelas imposições a que a sua vida comercial obrigava. Porém, a partir dos anos trinta do século passado, instalado que foi o domínio da administração civil portuguesa, tornou-se patente o lento mas pronunciado poder do comerciante branco.5

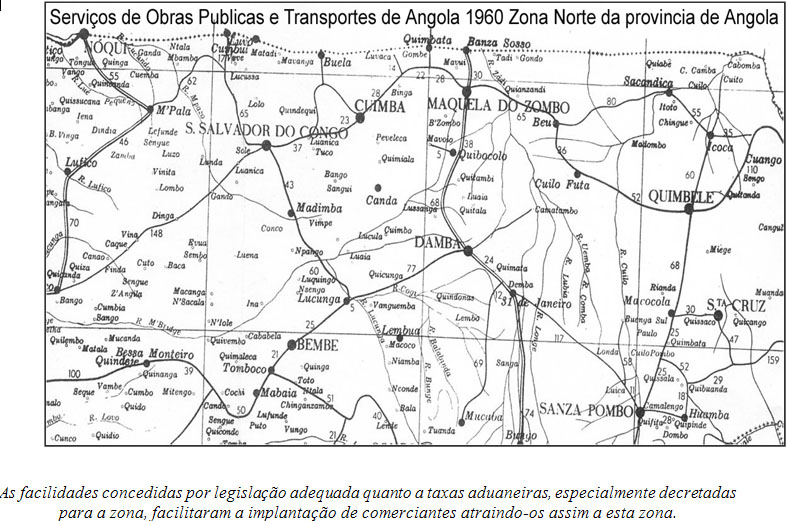

Não se tratando de um fenómeno fortuito, foi, isso sim, o resultado de quinhentos anos do contacto da cultura comercial especialmente no interior de Angola e Moçambique. Diríamos que foi o produto da evolução comercial, mas por outro lado, entendemos que a administração colonial percebeu que perante os escassos meios de que dispunha na zona ele seria o ideal “Porta-Bandeira” do contacto de culturas, no interior dos territórios e muito especialmente nas zonas de fronteira. Não foi por acaso que se criaram decretos-lei especiais sobre taxas aduaneiras para os comerciantes colocados nas zonas críticas da fronteira entre Angola e o Congo Belga.

Nesta altura ainda o comércio da borracha tinha, na zona dos Zombo, enorme importância. Parte da sua produção continuava a dirigir-se para o porto do Ambriz, se do lado dos portugueses a cotação fosse a conveniente, caso contrário, os Zombo, não tinham a menor dúvida (como pudemos constatar pelos temores da concorrência belga, dirigiam-se para a fronteira, uma vez que aí encontrariam já construída a linha férrea que de Songololo se dirigia ao importante porto de Matadi).

Não estaremos muito longe da verdade, se atribuirmos ao ciclo da borracha o declínio da importância dos Zombo, na economia da zona, uma vez que, a norte da sua zona os belgas já tinham muito boas infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias para a época, e a administração portuguesa da área envidava os maiores esforços para completar as suas rodovias. A deslocação de mercadorias em camionetas foi, por mais paradoxal que pareça, o factor que determinou o declínio económico dos Zombo e das suas Kibuka (caravanas). Interligado a esse declínio, esteve o custo do transporte de mercadorias e a logística necessária a uma caravana de longo curso, desde o angariamento de carregadores aldeia por aldeia, dos quais faziam parte muitas vezes mulheres e crianças, sujeitando-se à extrema dureza do percurso de centenas de quilómetros que duravam meses a percorrer. As cargas tornavam-se insuportavelmente pesadas, muitas vezes os carregadores caíam para não mais se levantarem, exauridos pelo cansaço e pela fome. Depois era o regresso com outras tantas cargas… Nos carregadores mandavam os donos das caravanas, nos novos meios de transporte não. O novo comerciante do mato podia fazer maior armazenamento, é certo que o seu armazém não passava de um cubículo, mas podia armazenar uma tonelada de borracha. É certo que o seu crédito junto dos armazenistas grossistas dos grandes meios (Matadi ao norte, Ambriz ao sul e Luanda ainda mais ao sul) não seria grande, mas era maior e provinha, essencialmente, da regularidade com que cumpria os seus compromissos comerciais, coisa a que o Zombo, ainda hoje tem dificuldade em se adaptar. Não é porque não compreenda a filosofia comercial actual, mas porque adora subverter a ordem dos factores.

O que nos interessa, por agora, é procurar perceber que tipo de métodos comerciais, trouxeram estes novos intervenientes, no nosso caso, aprendizes do comércio do mato e que se estabeleceram entre os Zombo. O facto da nossa dissertação de mestrado, O Comerciante do Mato (2000), se dedicar com pormenor ao assunto, não implica que não enriqueçamos aqui o tema, uma vez que, o que agora está em causa, não é o ponto de vista do comerciante do mato português, mas a forma como os Zombo se foram gradualmente integrando entre aqueles que vieram praticar o comércio e exercer a autoridade comercial.

O novo comércio trazia consigo a mola real, o dinheiro, a moeda, o novo pagamento de salário, mesmo que ele fosse pago aos minkity ou kankitas, como comissionistas logo após a conferência dos produtos já transaccionados. Muitos destes homens, não conseguiriam a desvinculação ao agregado tradicional se não fosse o pagamento do seu salário em dinheiro. A sua vontade de adquirir muitas cabras (no caso dos Zombo) estaria ao seu alcance, como estariam os panos do Kongo, para conseguir o almejado alembamento para a futura mulher. Passaria a pagar tudo em dinheiro, podia desobrigar-se dos serviços comunais derivados da solidariedade para com o clã. A partir daí, poderia tentar viciar todo o ancestral processo social.

Não se pense que foi só o Zombo a ser afectado pela penetração da economia monetária na Zona da Fronteira. Todos, absolutamente todos os intervenientes passaram a ter que equacionar esta nova e contundente forma de trocar produtos, de troca de influências, homens, mulheres e crianças. Ninguém escapou ao sistema mágico de uma moeda chamada “Pata” simplificação de Palata, por sua vez, corrupção de moeda de prata e que vinha substituir a Macuta.

Comecemos por nos aproximarmos da noção do valor mais recente da macuta, uma vez que, sobre esta moeda demos pormenorizada informação aquando da secção Contribuição para o Reino do Kongo. Modernamente, a primeira noção que temos do valor da macuta e não a podemos confirmar a não ser o que a respeito retivemos na nossa memória, quando, por volta dos dez anos de idade, íamos até à praia do Bispo. Era uma zona piscatória e fronteiriça ao morro por onde se subia para a “cidade alta” ou seja a zona do palácio do governo-geral em Luanda. Aí, em contacto com os meninos da praia do Bispo e mesmo da Samba, praia piscatória com bairro do mesmo nome, que aliás se dividia em Grande e Pequena, dizíamos nós então, que o pano em que se envolviam os pescadores (da cintura aos joelhos) se chamava macuta, o que nos leva a supor que teria sido na época das macutas que o pano teria sido adquirido pela primeira vez.

O primeiro sinal vem-nos da Encyclopédia Portuguesa Illustrada, de Maximiano Lemos (1900-1909)6, porém era o velho termo para designar também, entre os Zombo, os panos com que iam comerciar às terras de Macuta, para os lados dos Yaca. Como a moeda tinha deixado há muito de ser em prata, passando a ser cunhada em cobre, já no século XX, os Zombo, não lhe reconheciam valor, a moeda teria que ser cunhada em prata, daí que ainda hoje usam o termo pata para contarem dinheiro. Afinal eles é que eram os mais entendidos em questões cambiais, estando aqui incluídos, belgas, portugueses e todos os outros povos da etnolinguística Kikongo.

Foi com este aliciante fácil e eficaz processo de troca, de meio de pagamento, a que os Zombo aderiram ao serem angariados para a construção das novas Nzil’a, as estradas carreteiras. A obrigatoriedade da construção de novas vatas junto às picadas, ou sejam os novos trilhos, umas vezes aproveitando as nzil’a, outras vezes, seguindo o traçado de novos percursos impostos pelas autoridades portuguesas, não causaram grandes constrangimentos. Se por um lado, estavam mais expostos ao controle português, por outro lado, a forma como o seu comércio era beneficiado no que se refere ao transporte das mercadorias, deixava em paz os homens saudáveis para a prática da caça, do comércio e da agricultura.

Os Zombo e a Adaptação ao ‘Contrabando de Sobrevivência’ ou Mwene a Zandu ya Kuna Sueki

O ‘sítio’ dos mercados Zombo, os Zandu ou Nzandu não é só um lugar onde os habitantes da região permutam os seus bens. Nele, especialmente as mulheres, transaccionam os produtos da terra e frequentemente aqueles que os seus maridos e parentes próximos lhes entregam para vender à comissão e que se tornam apetecíveis pela sua raridade. Porém, alguns dos bens destas transacções têm o seu lado sigiloso e fascinante, justamente porque são difíceis de adquirir. Trata-se da permuta de mercadorias consideradas de venda ou compra proibida. Não é que a questão seja secreta, os habituais frequentadores do mercado sabem quem tem esses produtos. Este lado confidencial da venda às escondidas é conhecido, em kikongo, por kuna sueki. O kuna sueiki traz os povos de fronteira alvoraçados, sempre de um lado para o outro, por vezes, sem saberem realmente o que vão adquirir bastando-lhes a excitação do ambiente comercial. Mais do que a excitação da compra, motiva-lhes a aquisição de objectos que possam ser cobiçados.

Estas transacções, não visíveis, são paralelas às transacções permitidas pelo ‘dono do mercado’ que nem sempre é o mfumu ansi, a autoridade máxima da região. Trata-se de uma personagem de personalidade muito vincada, líder na região e considerado pelo seu poder económico, o mwene a zandu, ou seja, ‘o senhor do mercado’. Assim, domina os seus informadores que o põem ao corrente da flutuação tanto dos preços como da necessidade das mercadorias mais transaccionadas no mercado e isto, em reunião privada, normalmente no seu lumbu (quintal social de sua casa). Naturalmente a quantificação dos valores utilizada é diferente da nossa, como por exemplo, na expressão: “foram vendidos 500 quilogramas de amendoim ao preço de 1e/quilo”, mas sim entraram 50 mulheres do povo X, que trouxeram 50 cestos contendo sensivelmente cada um 15 medidas (para esta medida, desde há muito tempo, que são aproveitadas as latas vazias, por exemplo, de azeitonas, de atum, entre outras) ou trouxeram 3 galinhas, 12 ovos ou vinte embalagens de kikuanga 7.

Não temos qualquer informação que aponte datas para o que a seguir mencionamos, porém, admitimos que, a partir de princípios da década de vinte do século passado, o chefe de posto local terá começado a exigir uma certa organização no mercado que funcionasse junto ao seu posto8. A praça, o tal espaço referido, de cerca de cinco mil metros quadrados, o que corresponde a mais ou menos setenta metros lineares por setenta, era protegida por uma cerca de delimitações quadradas, que entretanto tinha ligado as árvores que o chefe de posto teria inteligentemente mandado preservar no local desbastado. Dentro do recinto, funcionava então o mercado. Este tinha uma única entrada que só permitia a passagem de uma pessoa de cada vez, e assim sendo, era-lhe entregue um recibo de imposto pago, que diga-se de passagem, era de valor simbólico, podendo custar o preço de um ovo. Outros mercados da região não tinham cercado, sendo tal e qual como os de há cem anos atrás.

Mais pormenorizadamente é que um dos termos usado para ‘imposto camarário de mercado pago pelas kitandeiras’ era o termo Mataku, porém este termo era e é principalmente usado para designar rabo. Talvez aqui se deva encontrar a razão da expressão ‘a permissão de sentar o rabo no chão’, o que indicará a autorização do espaço para vender, uma vez que, as comerciantes o faziam e ainda o fazem sentadas, colocando à sua frente os produtos a vender. Curiosamente, Manuel Alfredo Morais Martins (1973:99)9 diz que “Nzandu (…) também significa «lugar neutro», «lugar de igualdade», «lugar de divertimento»”. Pode ser tudo isso, uma vez que acrescenta: “Os mercados do Congo são os espectáculos mais coloridos, mais álacres e movimentados a que temos assistido em África.” 10

Referindo-nos às mercadorias adquiridas pelos Zombo, as crianças bem cedo começavam a aprender o que deviam ou não deixar transparecer para fora de casa. Ouviam e viam o pai entregar à mãe os panos de pintado, os cobertores, os lenços, os perfumes “mami wata”, as colchas, os panos de veludo, etc. Tudo muito bem arrumado, por ordem, dentro de baús religiosamente guardados. Aqui começava a riqueza dos Zombo. Os mais afamados chegavam a ter mais de uma dezena de baús. Desde há séculos, que sofriam em casa, “com a desvalorização dos seus produtos”, as frequentes mudanças de moeda dos portugueses, espanhóis e franceses. Sabiam, por aprenderem com os brancos, que o preferível era ter – fazendas de lei e lele ua linhu (panos de linho). Quando ainda hoje nos deparamos com o termo, Ministério da Fazenda ou melhor Fazenda, encontramos na “Enciclopédia Portugueza Illustrada” (1900-1909:86) entre outros significados: “bens, haveres (…) mercadorias, géneros expostos ou destinados à venda e principalmente pannos (…) 11”

Nos mercados, a administração portuguesa foi sempre muito pragmática, não interferia na vida comercial dos zandu. Apesar de ser uma administração directa, isto é, sobrepondo-se ao direito administrativo tradicional, permitia que as populações mantivessem a ordem dos seus valores sociais. Portanto, nos termos da lei, não existiam autoridades indígenas, no entanto, sempre funcionaram numa grande parte do território de Angola, na prática tudo tinha que passar por elas, (continuaram a ser quase soberanas) a não ser nas cidades e vilas. Às autoridades portuguesas interessava o menor constrangimento possível, que prejudicasse a vida das populações dedicadas à agricultura de sobrevivência, devido à instabilidade gerada pela ocupação administrativa na zona. Os produtos da terra e o próprio gado pequeno (galinhas, porcos e cabras) tinham desaparecido, os produtos não circulavam por causa da nomadização forçada das aldeias. As mulheres tinham e continuam a ter uma vida muito árdua; diariamente iam buscar a lenha bem como a água, cuidavam dos filhos e faziam a comida, eram efectivamente escravas de trabalho, não admira portanto que ainda hoje vejam com algum agrado, outra mulher a trabalhar a seu lado, mas em terrenos separados e fazendo o seu trabalho com enxada, ainda dirigidas pelo homem.

Era, neste contexto, que as autoridades portuguesas sedeadas entre os Zombo tinham de actuar com a agravante de estarem longe de entender o caos político em que a Metrópole tinha mergulhado, não deixando logicamente de afectar a coerência legislativa. Todo o Zombo válido tinha obrigação moral e legal de, por meio do seu trabalho, prover ao sustento da sua família e melhorar as suas condições sociais e económicas. Aqueles que não cumprissem voluntariamente a obrigação de trabalhar, deveriam ser persuadidos pela intervenção educativa das autoridades. Esgotados os meios de persuasão, seriam pura e simplesmente compelidos. Quando os serviços estaduais ou municipais não estivessem interessados na sua admissão, poderiam ser obrigados a servir nas empresas privadas que os requisitassem (Artigo nº 109 do Decreto-Lei 951/1914). Os que resistissem seriam julgados como vadios e punidos com trabalho correccional (Artigo nº. 96 do Decreto-Lei 951/1914). Esta pena seria, em princípio, cumprida em obras públicas.

Mais tarde, o ministro João Bello alterou este sistema. No novo Estatuto Político, Civil e Criminal dos indígenas de Angola e Moçambique (Decreto 12 533 de 1926) foi incluído um artigo que garantia a liberdade contratual e declarava que o trabalho obrigatório ou compelido seria permitido em serviços de interesse público de urgência inadiável. Além disso, deveria ser sempre remunerado.

Comecemos por nos situarmos em princípios do século XX, até final da Segunda Guerra Mundial. Existem diversas razões, algumas de ordem internacional, outras simplesmente consequência da divisão de limites geográficos do noroeste da moderna Angola, para o início de uma nova era, para o subgrupo Zombo – a do domínio de belgas e portugueses. Quando agora nos referimos aos Zombo, queremos lembrar que, neste contexto, as suas elites políticas, económicas e religiosas (que, de uma forma geral quase sempre convergiram para uma final orientação: o domínio económico e político da região), já estavam numa fase de grande declínio, pouco ou nada restava do seu anterior poder. É por esta ordem de razões que politólogos, antropólogos e sociólogos dedicados às questões da África subsariana estão de acordo que o termo tribo Zombo tenha deixado de ter relevância. Pessoalmente, temos algumas dúvidas, mas aceitamos, sem relutância, que os Zombo, a partir do início da ocupação efectiva dos portugueses e agora sim, começado o ‘processo de integração’ na emergente nação angolana, deixassem de ser uma unidade política.

Perante este cenário, os Zombo tinham de encontrar uma solução para a sua sobrevivência diante do jugo dos novos senhores. Começaram pelo contrabando de sobrevivência: levavam, por exemplo, galinhas, cabritos e o amendoim para o Congo Belga e traziam perfumes, panos, lenços, brincos e pulseiras, as célebres malunga para as mulheres (e neste campo, o comércio belga era de longe superior ao português) que, uma vez, ‘vencidas pela vaidade’ venderiam por conta delas os produtos que melhor ‘corressem nos mercados’.

Reflictamos agora sobre o que entendemos por contrabando de sobrevivência. O próprio nome o indica: a pequena rentabilidade para tão grande canseira. Reportando-nos ao presente, os portugueses que vivem nas raias da vizinha Espanha (integrados que estão na União Europeia) lembram-se da miséria que por eles passou, da forma como viviam o contrabando, único sustento das famílias uma vez que com a agricultura ‘empobreciam alegremente’. As populações dos dois lados da fronteira, cruzavam-na, comprando e vendendo o que tinham à mão com a maior naturalidade, passando ao revés da guarda-fiscal (muitas vezes, as mulheres novas e de meia idade conseguiam passar, mas sabiam que isso lhes custava, muitas vezes, favores sexuais). Os homens tinham, a seu favor, as pernas e a força física para vencer os montes e os rios. Era desta forma, que ignoravam as orientações políticas dos respectivos governos. As populações dos estratos mais baixos só aqui encontravam meio de subsistência para a família. Era conhecido pelo ‘contrabando da barriga da família’ que nas noites frias do Inverno se consolavam ao lume da lareira.

Agora vejamos o que se passou com os Zombo. A conjuntura sócio-económica dos dois novos países Angola e Congo e a sua política fiscal, o próprio valor cambial das respectivas moedas influenciaram directamente esta nova vida dos Zombo. Começavam por tentar perceber o que eram aquelas pedras postas ao alto e com desenhos (os marcos de fronteira política) e os ‘riscos’ que nelas estavam inscritos. De uma forma geral, os Zombo eram ‘analfabetos’: não sabiam ler, não sabiam escrever e não percebiam o que portugueses e belgas entendiam desse código de comunicação, mas não eram estúpidos. A placa, de cerca de um metro de comprimento por sessenta centímetros, dizia simplesmente vista do lado de Angola, Fronteira de Angola, vista do verso, Fronteira do Congo Belga.

Não demorou muito tempo que aqueles que os brancos tratavam por mais velhos tranquilizassem os seus familiares. Continuariam a levá-los para o lado de lá da fronteira, sem que os portugueses e belgas os importunassem, a única coisa que era necessário era que passassem no bambe ou lusukinu que, D. António da Silva Maia (1961:315), ou seja, o posto de fronteira, e o chefe da guarda pusesse uma marca com tinta na mercadoria, (carimbo) a que passaram a chamar Taxe (pronunciando com pronunciamos táxi). Estes postos começaram por distar uns dos outros, por vezes, mais de cem quilómetros, e chamava-se a isto controle aduaneiro de fronteira. Enfim, os Zombo iriam depois exibir os produtos com o taxe sempre que os brancos visitassem os mercados. Existe uma explicação: é que taxa aduaneira em francês diz-se taxe e como os Zombo estavam a tentar compreender o processo, a palavra que mais rapidamente contextualizaram e difundiram foi taxe, (carimbo de autorizado) voltaremos a este pormenor da filosofia de mercado de fronteira, no capítulo seguinte.

O contrabando começava então em casa. O pai ensinava aos filhos mais capazes, que normalmente eram os que melhor caçavam (isto prende-se com a capacidade que o caçador tem de simular e dissimular-se entre o arvoredo, para capturar a presa), a nova profissão. Nada mais satisfazia um mwana zombo (rapaz). O branco chamava-lhe filho de burro e ele passava a mercadoria. Começava assim a sua maioridade, a sua autonomia económica. Os parentes viriam a chamar-lhe mwana ngangu (o filho inteligente). Este estatuto, para aqueles que nasceram, por volta de 1920, viria a ser-lhes muito útil, principalmente nas diferentes fases que perpassam nos anos de 1959, 1960 e 1961, quando se preparavam para o que tinham como certo, ‘reaver os seus bens’. As mwana sompa, meninas casadoiras, tinham-nos num alto conceito, caçadores e homens de negócios, muito embora este negócio fosse mais vaidade que outra coisa. Afinal, os artigos conseguidos nas transacções eram domésticos, alimentos e roupas para serem vendidos na própria aldeia e nos Nzandu (mercados regionais).

Continua a ser aqui que o termo Buta, já nosso conhecido, volta a nascer. O seu investimento era pequeno, mas as mulheres de casa saberiam fazê-lo crescer, aliás elas mesmas, participavam com alguma frequência nestas idas ao novo Kongo. Com o tempo, viriam a aperfeiçoar a técnica do contrabando, viriam a preparar-se, lado a lado com os Guardas Aduaneiros e com os comerciantes brancos, seria um processo em que todos evoluiriam. É claro que, salvo casos muito especiais, os guardas-fiscais portugueses seriam de longe os mais sacrificados e prejudicados por cumprirem zelosamente as ordens emanadas do chefe da alfândega de Maquela do Zombo, que superintendia uma zona que ia, do posto da Kimbata ao posto de Sakandika, constituída em 1974, pelos postos de Kimbata, Banza Sosso, Beu e Sakandika, sendo que do posto da Kimbata ao posto de Sakandika iam mais de 200 quilómetros em linha recta.

Este tipo de vida, como o descrevemos é muito idêntico entre todos os espaços geográficos de fronteira entre estados, mas entre os Zombo, é um estatuto. Adoravam ludibriar o fiscal. Privilegiavam a coragem e a ousadia de, com a sua carga de 20 a 30 quilos às costas, conseguirem entrar por nzil’a e do guarda-fiscal jamais suspeitar da sua existência. Estavam habituados a palmilhar centenas de quilómetros, se era duro para eles, era impossível aos guardas-fiscais praticar este tipo de correrias. Afinal esta correria também a faziam para fugir ao trabalho compelido.

Os “Últimos Filhos do Império Colonial” entre os Zombo

O título que escolhemos, para esta secção, não pretende mais do que dar continuidade a uma série de títulos sobre o “Império”, entre os quais podemos destacar a obra Alta Cultura Colonial do Ministério das Colónias, de 1936, com o artigo “A Tradição Colonial e Política do Império”, redigido por Agostinho de Campos (1936:25-46). Há ainda que mencionar os seguintes autores e obras: José Freire Antunes e a obra O Império Com Pés de Barro (1980) e Gervase Clarence-Smith com a obra O Terceiro Império Português (1825/1975), edição de 1985. No entanto, provavelmente, a ninguém terá ocorrido ainda que, os impérios coloniais modernos tivessem forçosamente de terminar com os “Últimos Filhos”. Baseados neste fio condutor, suficientemente forte, escolhemos então o título desta secção. Como apontamento curioso extraímos da obra citada de José Freire Antunes (1980:67) as seguintes palavras:

“(…) Era, pois com sólida lógica, que a candidatura presidencial de Norton de Matos se propunha, em 1949, «consolidar a unidade nacional», como dever prioritário da República nova. Isto porque, explicitava-se, a Nação era «uma só», e formada pelos territórios situados na Europa e pelas províncias de além-mar, que assim lhes chamaram «os nossos maiores». A candidatura era subscrita por 147 comerciantes, e apoiada numa frente política que ía até ao partido comunista (…).”

Mais à frente, na página setenta e dois, refere as sérias preocupações dos estudiosos da política ultramarina e dos compatriotas que labutavam em Angola, Moçambique e na Guiné:

“(…) Exemplifique-se com a proclamação da CDE de Braga em 1969, onde se defendia que a única razão válida para continuar a guerra era a defesa do meio milhão de portugueses que viviam em Angola, em Moçambique e na Guiné.Esse é um problema autêntico, um problema real. Não é possível abandonar à sorte esses portugueses, porque a sua repatriação, adaptação e colocação na metrópole provocariam problemas de extrema gravidade e praticamente insolúveis. Não é possível abandonar à sorte esses portugueses, porque eles têm um papel histórico a desempenhar no futuro da Guiné, de Angola e de Moçambique: a perpetuação, ali, dos valores morais e culturais lusíadas.» Chama-se a isto ver longe, certo, mas sem remédio (…).”

Embora o nosso estudo tenha por base os zombo, pareceu-nos pertinente esta introdução, uma vez que a sua abrangência nos permite enquadrar também o outro autor supra citado – Gervase Clarence-Smith (1985:202):

“(…) Uma das ironias da historiografia do terceiro império, é que os que consideravam a sua criação como um rotundo fracasso económico, achavam que Portugal era incapaz de descolonizar dada a sua dependência económica das colónias (…).”

Um pouco adiante, na mesma página, o autor formula a ideia que Portugal poderia ter feito a descolonização, em 1961, em vez de, em 1975:

“(…) É discutível que Portugal tivesse exercido uma influência de tipo mais neo-colonialista sobre as suas possessões ultramarinas, no caso de a descolonização ter sido feita em 1961 e não em 1975. Os colonos não teriam partido tão precipitadamente e as propriedades dos oligopólios não teriam provavelmente sido nacionalizados (…).”

Na altura em que Clarence-Smith escreveu estas palavras estava ainda muita água por correr por debaixo das pontes. Uma coisa é certa, Portugal não teve e não tem a mesma envergadura, por motivos óbvios, (bastam os demográficos, os económicos e financeiros para marcar a distância) que a Espanha, nem a França e muito menos a Inglaterra, para ter sido capaz de suportar a pressão internacional sobre os seus interesses políticos e económicos, em África. Se vestirmos o papel de leitores atentos quanto às questões da África Subsaariana, veremos a permanente e perigosa turbulência em que se encontram hoje as suas populações, as minorias étnicas, especialmente a branca, por continuar a ser aquela que, em alguns casos, continua a ser a mais forte em termos económicos e financeiros. Por isso, frequentemente, parte das populações dessas colónias de emigrantes europeus, ainda prósperas, vêm-se obrigadas a partir. Um dos últimos casos tem sido o dos fazendeiros do Zimbabwe, (2005-2007) especialmente, os detentores de grandes quintas de tabaco.

Quando nos deparamos com o título do romance de Pepetela A Geração da Utopia (1992), pensamos que um título similar àquele não ficaria nada mal para subtítulo da presente secção. Teria sido muito fácil seguir o fio condutor dadas as similitudes do discurso, mas não, o seu a seu dono. Seria fácil, em vez de, chamá-lo os Últimos Filhos do Império, intitulá-lo-íamos sim “A Utopia dos Últimos Filhos do Império Colonial”, senão vejamos o que está escrito na contra capa daquela obra:

“(…) A Geração da Utopia é o retrato desapiedado dos Angolanos a quem ficou a dever-se a epopeia das lutas pela independência e da guerra civil que logo lhe sucedeu, das glórias e das sombras que marcaram esses longos anos de permanente conflito, e do descontentamento e da indiferença que insidiosamente se tornou o estigma de tantos desses homens e mulheres que fizeram, apesar de tudo, um país novo (…)”.

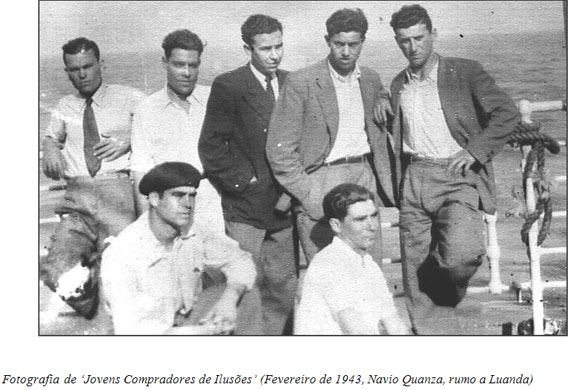

A fotografia acima faz parte do acervo particular do autor. Quando revemos, com alguma assiduidade, fotografias que entram no nosso imaginário emocional, vamos sempre encontrando pormenores que pensamos serem passíveis de crítica de que a presente fotografia é um exemplo paradigmático. Porém, ela representa assim, a colonização portuguesa, em Luanda, no dia 15 de Agosto de 1948.

Todavia, urge que retomemos a nossa temática central: os zombo. Quem eram, afinal, esses colonos que então demandavam o norte de Angola? Como quase sempre, só os deserdados da sorte, demandavam em tão longínquas paragens. Os outros partiam rumo a outras latitudes e distanciadas, tanto quanto possível, dos cemitérios das linhas da zona tórrida. O resultado da sua ‘compra de ilusões’, muitas vezes, não chegava para adquirir uma simples mortalha. As gerações, hoje com menos de 60 anos de vida, só em filmes sobre a África da primeira metade do século vinte, podem ter uma pálida ideia do sofrimento dessa gente, onde estavam incluídos os administradores de circunscrição porque o cargo não os isentava das ‘maleitas da África’. Como chegavam ao zombo e que sonhos levavam nas ditas ‘malas de cartão’?

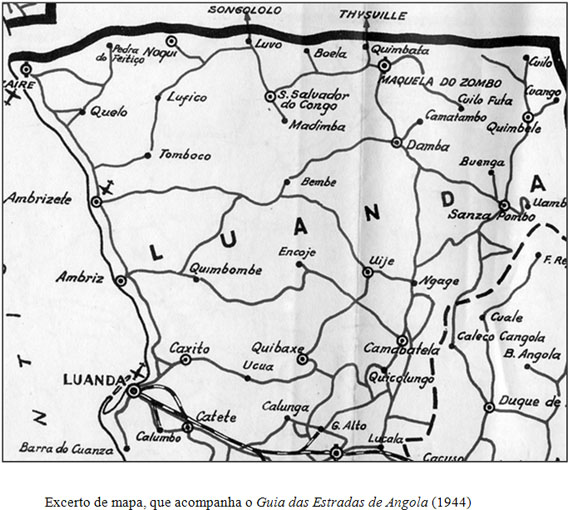

Sabemos, a partir do trabalho, Guia das Estradas de Angola do administrador de circunscrição Norberto Lopes (1944:9) que, o primeiro Guia das Estradas de Angola, foi publicado, em 1932, e era uma publicação da iniciativa de Manuel Ramiro Gonçalves. O ‘caminho’ de Luanda para Maquela do Zombo era descrito de uma forma que indiscutivelmente honra os pioneiros do desenvolvimento de Angola:

“Luanda:Vide itinerário de Luanda a Capulo: Luanda – Toma-se a rua Direita do Bungo. Depois, em passando a Rotunda, bifurcação: segue-se pela direita (à esquerda vai a S. Julião da Barra). Logo a seguir, volta-se à esquerda.18 Kms. – Cacuaco – 8 Kms. Quifangondo – 6 kms. Depois, ramal à direita vai a Úcua e Caxito. 23 Kms., adiante, outro ramal à direita para Sassalema. A seguir passagem de rio em Jangada. – 57 Kms – Libongo – Volta-se à esquerda – 33 Kms – Fazenda Tabi. – 40 Kms. – Capulo – 7,5 kms, depois à direita, caminho de carro boer, vai a Mussulo. 7,5 Kms. adiante, bifurcação: segue-se pela direita (vai a Maquela) 12 – (à esquerda vai ao Ambriz). 3 Kms. Mais adiante outra bifurcação: segue-se pela esquerda. A seguir passagem de rio em Jangada – 174 kms – Tomboco – volta-se à direita – 62 kms – Totó – Volta-se á esquerda – 21 kms – Bembe – 55kms depois, passagem de rio em jangada – 57kms – Lucunga – 33 kms, depois, passagem a vau – 86 kms – Damba – volta-se á esquerda – 71 kms. – Quibocolo – Bifurcação: segue-se pela esquerda (à direita vai também a Maquela do Zombo, mas o percurso é mais longo) – 30 kms – Maquela do Zombo.

O percurso de Luanda a Kapulo era constituído por cerca de 150 kms. Este percurso, em tempo de chuva, chegava a demorar oito dias. Os camiões seguiam em colunas de 5 a 10 unidades, para se entreajudarem. Faziam-no, recorrendo a cordas e a tábuas que transportavam por debaixo das longarinas do chassis. Podemos perguntar-nos então porque se metiam nos atoleiros? Era espantoso, era a lógica do acelerar ao máximo a velocidade do camião e fosse ‘O que Deus quisesse’, apelando-se para muitos santos. Apesar da prece, quantas vezes o camião não era deixado à berma da estrada com mais de uma peça danificada e sem arranjo. Lá ficava o ajudante, sempre atento ao acondicionamento da carga, tapando constantemente a mesma, ajustando os encerados, após cada ventania e chuvada, enquanto o motorista se dirigia a Luanda à procura de substituição para a peça danificada.

Entretanto, no final dos anos quarenta do século passado, o percurso passou a fazer-se com ligação a Kibala Norte e daí à povoação do Tôto. Por coincidência ou não, a estrada que viria a ligar Luanda à então cidade de Carmona (Uíje) ficou pronta antes de 1960. Foi o final de todos os tormentos, os 450 quilómetros do percurso passaram a fazer-se, muitas vezes, entre onze a doze horas, para se chegar finalmente a Maquela do Zombo em cerca de dezassete horas.

Toda e qualquer relação (aparentemente lógica) entre a simplicidade que vai da redacção do trajecto descrito acima e a realidade traduz-se num abismo. Só os muito experimentados camionistas e os seus inseparáveis ajudantes, conheciam a realidade das ‘picadas’ desse tempo (até, mais ou menos, ao final dos anos cinquenta do século passado) as ditas estradas carreteiras. Os trilhos que levavam os viajantes de Luanda ao Ambriz eram um autêntico calvário. Saía-se de um atoleiro de 100 metros de lama para cair adiante noutro de idênticas dimensões e assim se passavam, por vezes, oito dias nestes pantanais repletos de mosquitos, que mordiam, sem tréguas, os viajantes que, exaustos, já não tinham forças para enxotar a mosca do sono (muito activa nestas paragens) pousada no pára-brisas da viatura.

A catana (faca de mato de mais ou menos 50 centímetros de lâmina) entrava então em acção, a melhor, a famosa marca Jacaré, e a enxada de cabo longo. Com a primeira, desbravava-se o mato para encontrar troncos de cerca de 5 centímetros de espessura e de cerca de 3 metros de comprimento. Eram necessárias algumas dezenas de troncos para fazer o estrado que cobrisse o lamaçal, depois, colocavam-se se houvesse, folhas de palmeira por cima do estrado, embalava-se o camião, e era só esperar que passasse para o lado de lá. Se não se conseguisse, já estava outro camião pronto, antes do lamaçal, para o rebocar de volta ao terreno seco, e era assim que, passo a passo, se ia esgotando o dia e com ele as poucas forças ainda acumuladas especialmente pelos ajudantes, os mártires destas odisseias. Diga-se, em abono da verdade, que ainda existem muitas picadas deste género.

A água potável era muito racionada. Lavava-se a cara, porque era necessário. Todos aqueles que procuravam estas paragens, sabiam quanto era obrigatório dividi-la diariamente. As mãos sujas e, por vezes, sebentas não eram razão suficiente para gastar o precioso líquido. Bastava passar, duas ou três vezes, as ditas mãos pelas calças ou pelo vestido repleto de poeira, sujo, muito sujo e surrado, e assim iniciavam o trincar do pão duro de dias.

Os homens raramente usavam camisola interior, ficavam-se durante toda a viagem pelas mesmas cuecas e calças. Muitas vezes, não usavam peúgas e, se as usavam, continuavam nos pés até chegarem ao destino. O calor dentro da cabine, por volta do meio-dia, tornava-se insuportável, apesar do suor, já não se dava pelo cheiro dos corpos. À noite, o motorista só dormitava de duas a quatro horas. Os mais conhecedores sabiam que entre o pôr-do-sol e a alvorada passavam por três fases em que, ao menor descuido, caíam por uma ribanceira abaixo ou se estatelavam de encontro a uma frondosa árvore da berma da estrada. Essas três fases eram o pôr-do-sol, o espaço entre as dez e onze da noite, conforme o motorista fazia o primeiro sono, e a pior fase era a do alvorecer. O motorista usava então um pano do tamanho de um lenço de assoar e que ia molhando e passando lentamente pela nuca e depois pela testa e olhos. O companheiro de viagem, se o levasse, já dormia a sono solto há horas. A vibração do motor na cabine, o calor que a inundava, os solavancos e o assobio do motorista acabavam por adormecer o neófito.

O motorista inventava as mais incríveis formas de passar o tempo. Muitos, quando viajavam sozinhos, aprendiam a falar alto, conseguiam mesmo inventar uma cena, em que houvesse azo a perguntas e respostas. Elaboravam cenas de disputas, tudo servia para matar o tempo. Alguns motoristas compravam os pacotes de cigarros Franceses, que vinham em maços de 180 cigarros, em duas camadas, cortavam as duas metades e 90 cigarros esgotavam-se em 24 horas.

A esmagadora ‘maioria’ conhecia-se perfeitamente, costumavam reunir-se, para almoçar, não importava que fosse ao terceiro ou até ao oitavo dia (dependia como corresse a viagem face às fortes e repentinas enxurradas) no Cid Adão do Tôto, velho colono implantado isolado a 20 quilómetros da Kibala. Dali saíam, por volta das 8 horas da manhã uma vez tomado o matabicho, (termo utilizado para designar pequeno-almoço) para chegarem ao ‘Cid Adão’, por volta das onze, doze horas, com o sol a pino. Vinte quilómetros insuportáveis, com o camionista a fazer o possível e impossível para se desviar de grandes seixos frequentíssimos no leito do caminho, buraco após buraco, solavancos sem fim.

Imagine-se a cena: chegados ao Tôto, fora ali que o intrépido Cid Adão resolveu implantar o seu Império. Todos conheciam o Hotel do Tôto. Ali estacionavam os camionistas as viaturas, descansavam e por vezes pernoitavam. Dirigiam-se então ao Hotel, uma espécie de ‘Saloon do Far West’ (foi a imagem que encontrámos com maior similitude). A refeição era composta de uma rala sopa de couve e feijão ou batata, temperada com osso de porco (da granja do Cid Adão). O primeiro e único prato carne de pacaça (búfalo do norte de Angola) acompanhada de arroz de tomate ou batatas cozidas, também da granja, vinho, banana e café de saco, exactamente como no Brasil. O ‘português de Angola’, Cid Adão Gonçalves, era conhecido em todo o antigo Congo Português, e para se fazer uma ideia da imagem do seu valor recorremos a António Coxito Granado (1955:522) que no seu Dicionário Corográfico-Comercial de Angola faz a apresentação do Homem do Tôto:

“(…) Tôto – Posto do Bembe, com Sede na pov. Comer. Do mesmo nome, conc. do Bembe, com Sede no Uíge, dist. e com. do Congo. Centro de passagem e comunicações, instalado na concessão de Cid Adão Gonçalves, é na verdade uma povoação, embora numa concessão particular. Tem aeródromo, hotel, oficinas de reparações, e camionetas para alugar. Há uma fábrica de descasque de arroz, fábrica de extracção de óleo de palma; comércio, agricultura e criação de gados. Obra extraordinária de um homem de extraordinário valor – Cid Adão Gonçalves, dos mais tenazes e trabalhadores homens do Congo, e dos que bem merece o ter vencido. Luanda 376 kms, Bembe 21, Uige 139, Ambriz 201, Matoio 50, Ambrizete 190. Tem uma estrada para Matoio com a travessia do rio em Jangada (1955) e está em construção a estrada para S. Salvador do Congo, o que ainda mais valorizará o Tôto. C.T.T.; Est. RTP de 2ª, com enc. Post. Com enc. Post. Ord. À cobr. No Uige. Dir. Tôto. T.M.V.: Bembe.(…)”

Será conveniente acrescentar que, de permeio a estes exemplos, aqui e ali, se dava fé de europeus que tudo atropelavam para conseguir os seus fins, alguns, diga-se de passagem, com muito êxito e, neste caso, estamos a referir-nos muito concretamente a determinados fazendeiros de roças de café.

Recordamos aqui uma cena, que garantimos ser verídica, de um camionista da Firma JOJ de Maquela do Zombo e Kibokolo, que levava consigo um rapazote dos seus quinze anos. À saída da Kibala, muito sério, disse-lhe que devia embrulhar-se no cobertor de lã, fechar a janela do seu lado e ir assim até ao Tôto. Esta seria a única forma de não ser atacado pelos leões que, curiosamente, só atacariam do lado do passageiro. O moço, estarrecido, não se dava conta da impossibilidade de tal acontecer. Alagado em suor, seguia atrás do motorista que ia em mangas de camisa. Ainda não conseguia perceber que já estava a ser alvo de todas as conversas. Só ao entrar no hotel e depois do velho companheiro lhe dar ordem para tirar o cobertor se deu conta do ridículo. A partir daí até ao destino, já o moço, com o rito de passagem cumprido, deixou de levar a janela do seu lado fechada.

Os camiões, desde as primeiras viagens, ficavam sem a ‘bicha de conta quilómetros’, por causa dos troncos que se atravessavam por debaixo do motor (ao tempo, sem blindagem), aquando da passagem pelos lamaçais. Por isso, a média satisfatória em quilómetros era de vinte quilómetros à hora, sem contar com as avarias e os frequentes arranjos de pneus. Esta era outra luta quase sem palavras para se expressar, principalmente, porque se estava no pós-2ª Guerra Mundial, e portanto, não havia facilidade em comprar pneus novos.

Lembramo-nos de haver duas ou três recauchutagens de pneus, na cidade de Luanda, que vendiam pneus que tinham sido utilizados, dizia-se, na guerra de Itália com a Abissínia. Desmanchar um pneu, retirá-lo da respectiva jante, levava uma hora e meia quando não mais. Tudo à força de marretas que pesavam, não menos de dez quilos, e de uma ferramenta que eram os ‘desmanchas’, uma espécie de arranca pregos, com cerca de setenta centímetros de comprimento. Quando o pneu rebentava, só havia uma solução, substituí-lo e isso constituía outra façanha. A uma das pontas da chave de rodas era acrescentado um tubo galvanizado de cerca de um metro e vinte e o ajudante subia então para cima do tubo, fazia pressão com o seu próprio peso, até que as porcas que fixavam a roda aos pernes cedessem. Finalmente, após reparada a pane, o camionista auxiliava o ajudante e recolocavam a roda no respectivo tambor. Depois, rezava-se a todos os santos ou praguejava-se, se o pneu rebentasse novamente, e se isso acontecia, iam-se remendando as câmaras-de-ar umas após outras enquanto houvesse remendos. Quando o camião se fazia a uma íngreme ladeira, o ajudante saltava lesto para o chão, com a viatura em andamento, usava um enorme calço de madeira e com a maior rapidez, colocava-o por debaixo das rodas traseiras, de um dos lados do camião, com a finalidade de estancar o veículo. Caso contrário, o camião em marcha atrás ia pela ladeira abaixo e só parava no fundo da ravina.

A grande maioria dos homens e pouquíssimas mulheres, que demandavam estas paragens, ia já contratada, desde a metrópole, sendo obrigatória a célebre ‘carta de chamada’, um documento onde um residente na colónia se responsabilizava perante as autoridades coloniais pelo emprego do novo imigrante. Este documento, no fundo, era um forte entrave à imigração para Angola. Também se dava o caso de uma larga maioria de colonos neófitos fazerem a sua aprendizagem nas lojas dos muceques de Luanda e, então, já com a cartilha lida serem contratados para o vasto norte de Angola. Os imigrantes não faziam ideia nenhuma das difíceis condições laborais que iam encontrar, em especial o isolamento que os esperava. A casa de pau a pique, de cerca de oito metros de comprimento por três de largura, era um barraco muitas vezes coberto de capim, de chão térreo e interiormente sem portas, um pequeno quintal onde podiam crescer árvores frutícolas como mangueiras, bananeiras, goiabeiras e mamoeiros. Olhando o horizonte, visto pela frente da porta, era o mato sem fim, porque, de uma forma geral, a casa do europeu não se implantava dentro da senzala.

A loja do comerciante do mato seria uma forma peculiar de pequena loja de retalho, descrita superiormente por Cyril Belshaw (1968:96) em Troca tradicional e Mercado Moderno:

“(…) Mas tanto na África ocidental quanto nas Fiji, a pequena loja da aldeia tem um papel a desempenhar. Ela é, em essência, um pequeno armazém para o abastecimento diário fósforos, querosene, cigarros, sabonete, alimentos enlatados, etc. A loja é um barraco, uma sala, uma varanda e o lojista raramente tem um movimento suficiente para justificar um funcionamento em grande escala. Os aldeões não dependem dêle para os seus suprimentos básicos, mas apenas para conveniências. Êle próprio, a despeito dos preços altos, tem um pequeno lucro perceptível, pois raramente pode comprar em quantidade suficiente para obter legítimos preços de atacado, e tem pesadas despesas de transporte. Qualquer lucro financeiro existente é normalmente despendido na manutenção do estoque e como capital de giro (…).”

O comerciante do mato foi o “principal agente da colonização espontânea europeia” foi uma aventura dramática e engenhosa da difusão de mercadorias, conhecimentos culturais e ideológicos, levados pelos europeus colonizadores aos sertões de África. Também serviu, superiormente, entre outros estados da colonização europeia, o Estado Português. Gostava de se iludir em vender um litro de petróleo, uma caixa de fósforos, um espelho e as missangas por mais cem por cento. Não fazia contas às contas da vida, a grande maioria acabava por perder todas as suas raízes culturais, sem ter tempo, de assimilar as raízes do povo entre o qual viviam.

Hoje, só terá similitudes e mal, com o chamado comércio tradicional que, pouco a pouco, vai definhando. Ainda resiste, porque é ali que na aldeia que as pessoas ainda compram a crédito, vivem do fiado, deixam que, por vezes, o comerciante acrescente “uns pós” à sua conta mensal, quando o dinheiro não chega ao fim do mês. Sabem que o comerciante lhes “vai ao bolso”, mas percebem não ter outra solução para atender às necessidades do dia-a-dia.

Voltando aos aprendizes de comerciante do mato, não admira que perante tanta solidão, alguns empreendessem com celeridade o caminho de regresso, e não voltavam mais, pela vergonha de serem considerados ‘fracos’. Pior do que eles se sentiam as poucas mulheres brancas, suas companheiras de infortúnio. As lágrimas que estas choravam não caíam pela saudade da vida tranquila, embora com muitas necessidades, que tinham deixado na sua terra natal. As lágrimas que choravam amargavam, pela impossibilidade de voltarem atrás, e choravam-nas uma vez mais, por raiva contra o homem em que tinham depositado toda a esperança de uma vida melhor. Nas palavras que ele tinha proferido: ‘Fica descansada mulher nunca mais vais passar pelas necessidades que passaste em casa de teus pais, posso garantir-te’. Via-se, de repente, pateticamente assustada no meio de tanto negro e tão poucas negras (não sabia que elas tinham ficado na senzala). No seu entendimento, eram todos tão iguais. Com esforço, através dos primeiros serviçais que a iam ajudar ao trabalho doméstico, se ia apercebendo das dificuldades que também eles viviam.

Estes dramas fazem parte de um processo histórico recente, da emigração centenas de milhares de homens e mulheres jovens. Lentamente muito lentamente o processo de integração dos europeus entre os zombo ia-se processando, muito ao revés, do que acontecia na maioria da vasta Angola. Os homens solteiros, em idade de casar e considerava-se, nessa época, idade de casar, logo a seguir a ir às sortes, isto é, ir à inspecção militar. Como isso não acontecia no norte de Angola, entendia-se que, em seu lugar, a idade de casar seria quando o novo aspirante a comerciante do mato estivesse em condições de ter a sua própria casa comercial (aqui podemos encontrar alguma similitude com o lumbu zombo). Tal costumava acontecer logo após os primeiros quatro anos de experiência comercial. Sempre que uma nova família de imigrantes chegava à área zombo, e desde que nela viesse incorporada uma moça púbere, a notícia corria célere. Os mais expeditos afoitavam-se e aproximavam-se do chefe de família com os mais diversos pretextos, outros limitavam-se a recordar a imagem de alguma conterrânea a quem tivessem deitado os olhos, na ‘santa terrinha’ e com quem tivessem conversado ou mesmo namorado, à maneira antiga, ou seja, à janela e com a mãe à espreita.

A solidão só era quebrada quando algum camionista passava, quando se ia à vila, ou recebia as tão esperadas cartas da família, e isto acontecia, com intervalos de largos meses e às vezes de anos, também havia homens que, vá lá saber-se porquê, nunca recebiam cartas. Eram homens sós, na solidão do mato. Para a maioria dos solteiros e, alguns com quarenta e cinquenta anos, não lhes saia do pensamento arranjar companheira, aliás, em algumas cartas que recebiam da mãe, esta, nas parcas fotografias que lhes enviavam, assinalavam no grupo da fotografia a moça que entendiam que melhor servisse o filho distante no lado de lá do mundo. Recomendavam-na como a melhor rapariga, a mais simpática e a mais recatada. Quando isso não acontecia, o aspirante a novo comerciante do mato, mandava então publicar um anúncio no jornal mais adequado da metrópole, o Diário de Notícias. Seria interessante uma consulta ao matutino dos anos quarenta, cinquenta e especialmente sessenta do século passado, lá encontraríamos, com frequência espantosa, anúncios do género: “Comerciante, agricultor, funcionário público, deseja contactar, menina casadoira, não importando ser pobre mas ser boa dona de casa, para fins matrimoniais, se possível enviar fotografia recente”.

Não era raro receberem, em resposta, dezenas de cartas, algumas das pretendentes que já se dispunham embarcar no primeiro navio a zarpar de Lisboa, chegando ao cúmulo de, na primeira carta, afirmarem a sua incondicional dedicação e amor. A ansiedade de um era muito idêntica à do outro. A breve trecho, aquela mulher via-se no navio, a despedir-se da mãe que, muito baixinho, lhe sussurrava ‘filha lembra-te de nós e das necessidades que passamos para criar os teus irmãos, manda algum dinheirinho assim que puderes’. Ao fim de alguns dias, o navio atracava no porto de Luanda, Lobito, Benguela ou até Moçamedes. Vestidas com o maior cuidado, de forma recatada, mas não deixando de retocarem a face com baton suave e rouge iam ansiosamente passando os olhos, por uma dezena de homens, que esperavam no cais, a ver se vislumbravam alguém que se assemelhasse à fotografia que traziam consigo.

Era frequente não se reconhecerem logo (um deles tinha mandado a fotografia que mais o/a favorecia, e assim começava o primeiro esmorecimento) aquele homem, de tez tão escura, queimada pelo sol, com as mãos e unhas negras, desalinhado, às vezes já calvo, não se parecia nada com o da fotografia, enfim uma tragédia. Nada podia preparar aquela mulher ansiosa para começar a aceitar tão grande susto, aquele homem que só conhecia através de foto iria ser, ainda naquele dia, efectivamente seu marido. Por vezes, acontecia que o nosso ‘africanista’ também não podia reconhecer naquela, já tão cedo, cansada mulher, a moçoila sorridente e simpática que a fotografia que trazia consigo não permitia reconhecer.

Depois, era a ida para o mato, as peripécias do trajecto e a chegada ao barraco de chão térreo: duas simples divisões, uma servia de quarto, com uma pequena janela sem vidros, a cama, muitas vezes imunda (o homem havia tempo que deixara de ter as mais simples noções de higiene) e sobre a qual pendia a velha rede de mosquiteiro. A outra dependência, tinha só e, quando muito, uma roçada mesa sobre a qual repousava o candeeiro colonial a petróleo com a chaminé enegrecida e duas desengonçadas cadeiras, um pequeno armário também forrado a rede de mosquiteiro onde os pratos e canecas de esmalte estavam colocados a esmo. A cozinha, no cercado não tinha porta, lá dentro, uma lareira elevada do solo, a cerca de um metro, terminava com uma grelha com três ou quatro ferros colocados à distância suficiente do pequeno lar, por cima, usualmente, uma cafeteira, ao borralho, estava pronta com água para fazer o café de saco. A latrina era um pequeno cubículo, com duas tábuas atravessadas no chão, a servir de retrete. A nova dona do barraco sofria em casa de seus pais necessidades, mas não esperava aquele horror, porém estava disposta a aceitar o seu destino. Aquele homem seria o seu companheiro de futuro, para o bem e para o mal, gostasse ou não dele, não tinha outro remédio. Ele, por seu lado, se a moça não fosse na realidade aquela com que tinha sonhado, também teria de se aguentar.

Acabavam por se compreender, anos depois, a vida acabaria por sorrir, viriam os desejados filhos. Frequentemente o parto já era participado pela lavadeira da casa e, em alguns casos, mesmo pelo marido. Conhecemos o caso de um agricultor, que a mulher, sozinha, preparava o que era necessário ao parto e explicava ao trémulo marido como devia proceder para a ajudar. Este ao assistir ao parto do quinto filho já se ufanava de ser experimentado parteiro. Esta estirpe de mulheres, em breve, encorajavam o companheiro a alargar as suas actividades comerciais ou industriais. O país já era o seu, os seus filhos não conheciam outra pátria, por isso, investiam todo o seu pecúlio naquela terra. A metrópole já não lhes dizia nada, era um país estranho e, se alguns se deslocavam de férias, com um intervalo de muitos anos, à metrópole, sentiam-se muito deslocados, quase estrangeiros, só desejavam era regressar. Foram estas as gerações, filhos da Segunda Guerra Mundial, que tiveram de enfrentar a brutalidade do 15 de Março de 1961, e que, na sua grande maioria, ficariam em Angola até 1975.

Cabe aqui uma apreciação que nos parece ser a propósito para o nosso estudo: o ângulo de visão dos zombo face ao processo integrador da administração colonial portuguesa. Pelo nosso estudo se depreende que nunca se consideraram portugueses. Todas as tentativas de aculturação esbarraram sempre com o conceito que tinham da sua “terra”, da terra dos seus antepassados. Acerca deste conceito nos referimos já, com pormenor quando em secção própria, dissertamos sobre a Estrutura Política Zombo – Reflexões Sobre o Termo e Espírito NKU’U, daí que possamos extrair como ponto de orientação o facto de ter sido inviável converter os zombo em portugueses.

A política Administrativa seguida na fronteira zombo, entre 1960 e 1961, só contribuiu para agravar as tensões entre colonizadores e colonizados. Foi difícil, mesmo muito difícil, à administração ultramarina nesta zona, especialmente ao Intendente (administrativo com competência de governador de distrito) residente, em Maquela do Zombo, conciliar especialmente os interesses da Polícia Internacional e Defesa do Estado, do Comandante da 5ª Companhia de Caçadores Indígenas, do comando do Batalhão de Caçadores 88 e da 81ª Companhia de Caçadores Especiais.

Os elementos das elites zombo colocados propositadamente “à mão” dos administrativos portugueses começavam a obter informações vindas de dentro das casas dos responsáveis pela administração, segurança e defesa na zona de Maquela do Zombo (aproveitando muitas vezes os descuidos das esposas ou filhas dos responsáveis, sobre questões melindrosas) onde os zombo trabalhavam como lavadeiros, cozinheiros e frequentemente serviam à mesa as visitas oficiais à Intendência. Estavam bem treinados, pelas frequentes vezes, que foram sujeitos a interrogatórios, tanto na Administração do Concelho, como na PIDE (Policia Internacional e Defesa do Estado) já sedeada, em Maquela do Zombo, desde 1957 ou 1958.

Provavelmente só o Intendente de Maquela do Zombo estaria a par das visitas que os inspectores-gerais faziam àquela zona, vindos expressamente de Lisboa. Estamos a lembrar-nos que, mais ou menos dois meses após a independência do Congo ex-Belga (Setembro de 1960) passou por aquela Intendência o antropólogo António Jorge Dias e sua esposa Margot Dias. Outros inspectores foram destacados para a zona de Cabinda, como foi o caso de José Hermano Saraiva e mesmo João Pereira Neto. Este deslocou-se ao Uíje, por volta de Julho do mesmo ano. E a fronteira de Maquela do Zombo era na altura tão sensível às questões da independência do Zaire que este Neto, (1964:271) se refere à forma muito responsável como a política ultramarina se vinha debruçando há anos sobre o assunto:

“(…) Com as modificações na divisão administrativa operadas pela Lei Orgânica no Ultramar Português, as atribuições dos governadores de província passaram a competir aos governadores de distrito, tendo passado os intendentes a chefiar as repartições distritais de administração civil e a dirigir as intendências que foram criadas nas zonas onde a política indígena oferecia especial interesse (…)”.

Referia-se Neto ao controle das seguintes zonas, que na mesma página coloca em rodapé:

“(…) Existiam quatro intendências em Angola em 1960: a Intendência do Congo, em Maquela do Zombo, a Intendência do Zaire, em Santo António do Zaire, a Intendência do Cunene, em Forte Roçadas; e a Intendência do Cuando Cubango, em Serpa Pinto.(…)”

A obtenção de informações sobre o movimento das populações e de indivíduos estritamente ligados a grupos subversivos eram obtidas através de favores concedidos a alguns privilegiados zombo. Quantas vezes, os informadores se viram obrigados a denunciar pobres inocentes. Se os não denunciassem, perdiam o emprego e a confiança dos chefes administrativos. Quantas vezes, por razões meramente particulares e egoístas, não denunciaram os seus rivais de vata ou senzala, sabendo que os estavam a mandar para as prisões. O seu papel junto da administração civil era objecto de grande simulação e dissimulação.

Um caso (entre alguns) do nosso conhecimento vem a propósito: José Manuel Kiassonga Petterson cujo nome indicia estar relacionado com a Baptist Missionary Society, sedeada no Kibokolo. Era pessoa da confiança e empregado da casa do intendente de Maquela do Zombo, em 1960. No final de 1961, era já o Ministro da Informação do GRAE, Governo da República de Angola no Exílio, com sede na central do Fuesse, junto à povoação “Sacrossanta da Kibenga” uma das linhagens mais antigas dos kongo. Será que o intendente não percebia a evolução dos perturbadores acontecimentos que se anunciavam? Perante os documentos que estudamos, entendemos que sim. Os governadores de distrito, tinham directrizes sobre o assunto que mantinham absolutamente secretas. O que estes responsáveis não faziam ideia nenhuma era do furacão que se aproximava e a situação tremendamente delicada que, em termos de política do governo central, lhes era reservada. Os altos responsáveis metropolitanos estavam espantados que ‘Angola ainda não estivesse a arder’ para aproveitar a frase que Hitler proferiu antes de entrar, em Paris, na Segunda Grande Guerra.

Esta secção não podia terminar sem uma alusão a uma figura muitas vezes ignorada e desprezada. Sem a sua experimentada autoridade (começava quase sempre por aspirante e até mesmo como escriturário) as relações entre europeus e os indígenas teriam atingido (na maioria das vezes, por culpa dos europeus) proporções bem graves. Um exemplo que deve de ficar registado sem que tal signifique menosprezo por outros é o caso do chefe de posto Farinha, que esteve à frente do posto de Kibokolo, durante muitos anos. Comecemos por lembrar a forma como deixava que o seu cabo de cipaios o orientasse nos mambu, assuntos em que a população do Kibokolo solicitava que definisse, através da sua acção de juiz, quem era o culpado. O chefe Farinha, muitas vezes fingia não ter percebido bem o assunto. Quando isso acontecia o cabo de cipaios fazia com que a fundação, a dita queixa, fosse de novo relatada. A paciência do chefe de posto não se esgotava, sabia perscrutar tanto o que ia no íntimo do seu ajudante como dos representantes das famílias envolvidas na questão. Conhecia-lhes os usos e os costumes, por norma, acabava por encontrar uma solução (aparentemente) pacífica. Sabia que depois já na vata, o problema se estenderia por muitos dias, devido ao facto de exercerem a justiça (ao mesmo tempo) dois chefes: o chefe tradicional mfumu a nsanda, representante do poder matrilinear, e o chefe representante do governo português mfumu a luyalu. As funções das duas autoridades não se sobrepunham, mas os conflitos gerados pela competência face aos destinos dos contratos dos trabalhadores e a consequente situação da família do mesmo eram motivo de acesas discussões. Por consequência, a dinâmica desse processo laboral gerava também gravíssimos problemas à administração do governo, em Maquela do Zombo.